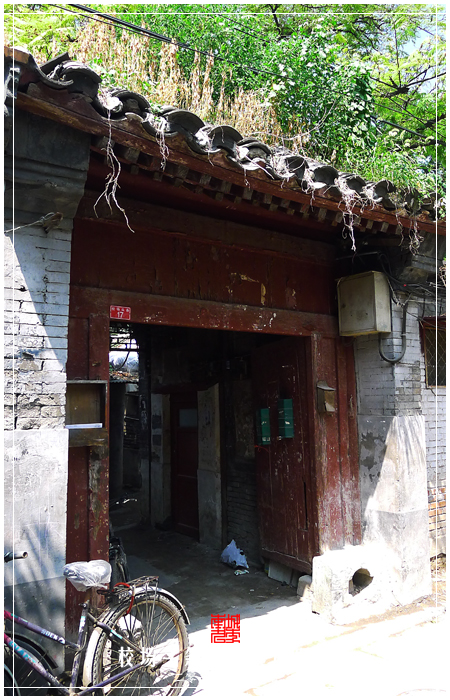

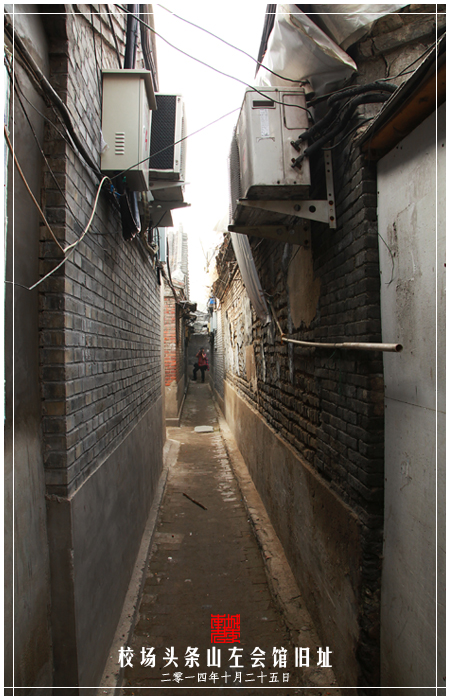

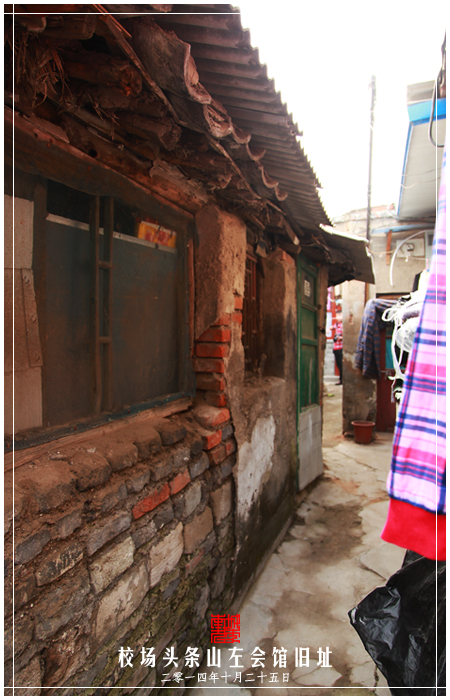

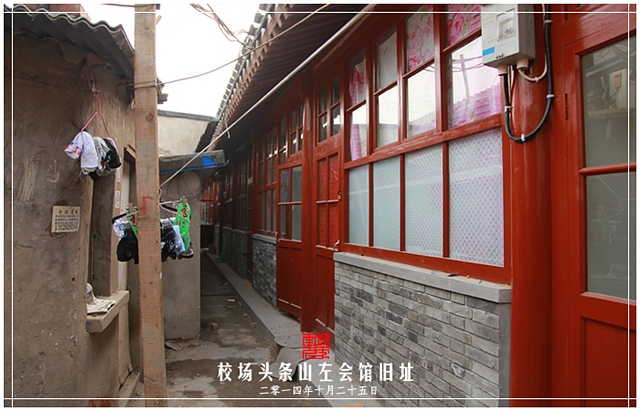

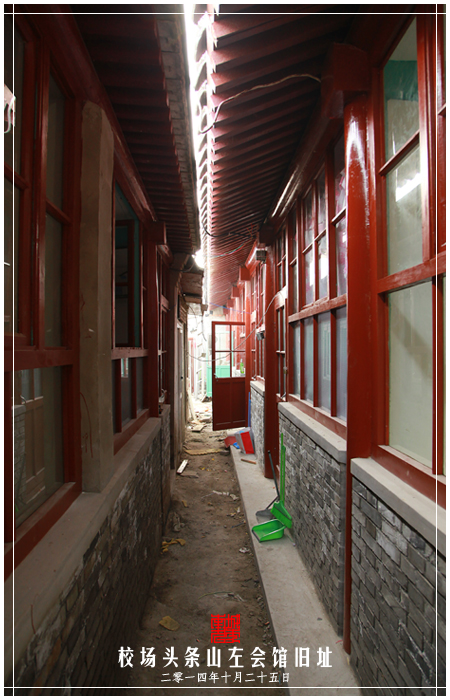

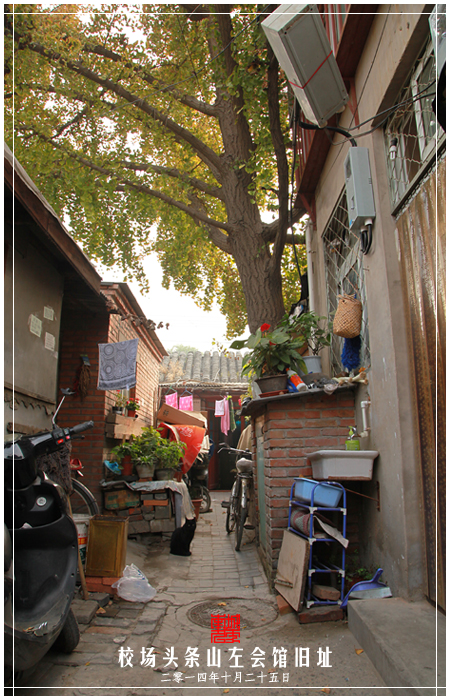

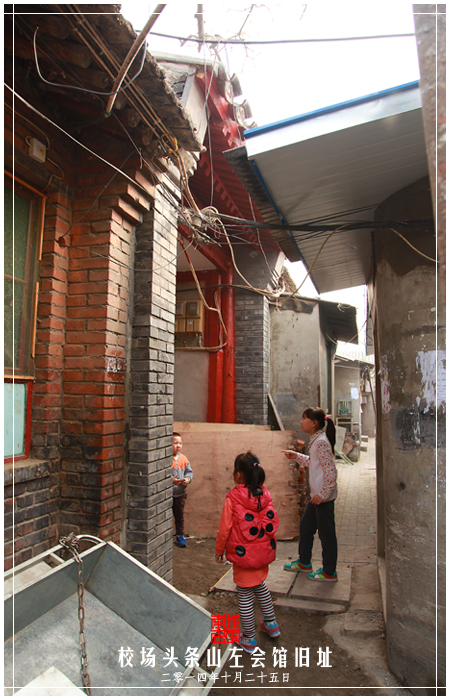

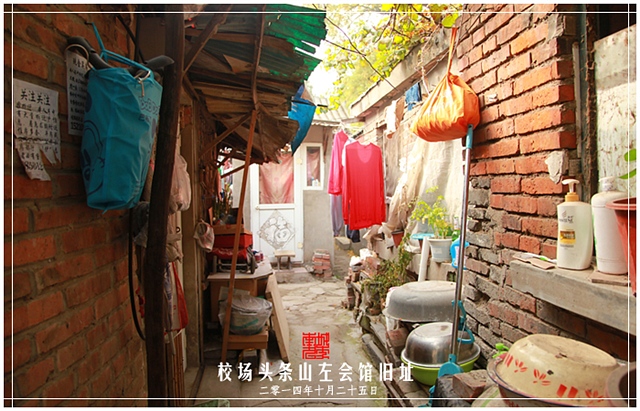

校场头条山左会馆旧址

众所周知,全国能称为“孔子家庙”的地方仅有山东曲阜孔庙和浙江衢州孔氏南宗家庙。在北京,则有“国家级”的孔庙国子监,“府州级”的顺天府学孔庙,都位于东城区的内城。而在南城校场口这片地区,也有一座被称之为“孔庙”的地方,这就是校场头条17号的山左会馆。

所谓的山左,也就是山东。从京城坐北朝南的皇宫向南望去,太行山左是山东,山右则是山西。因此,北京的山东会馆一直被称为山左会馆。山左做为“省馆”是当年山东在京最大的会馆,规模远远超过其它“府州县馆”,济南十六邑馆不足它的一半。会馆坐西朝东,格局原为四进院落,近千平方米。

会馆院子南临芝麻街,大门向东开在校场头条,后墙则在校场三条,横跨三条胡同,以至于芝麻街南的校场二条,到此终止,不能再向北延伸。可见其规模之大,非彼寻常。其中房屋经1948年、1951年、1954年统计分别为104间、102间、108.5间,总在一百间以上。1951年以前,会馆里生活着44户山东同乡,2户外省籍人。

山左会馆创建于清嘉庆年间,道光以前,山左会馆面积不大,但了道光、咸丰年间,以潍县陈官俊、滨州杜受田为代表的山东籍在京官员实力大增。有了这样的背景,山东官员们需要一个更大的聚会场所。于是“陈文悫公官俊始议,以同乡官公存钱重修,廓其基址,别置青州馆,而合其舍为一,厅事五楹,规模大备。”最终,合并了原青州馆使之面积大增。咸丰年间,山左会馆开始举行其它会馆不可比拟的隆重的祭孔大礼,使之显赫一时,为时人所瞩目。

据文献记载,以咸丰元年八月的一次祭礼为例,其规模可见一斑。当时,参加者山东省83人,其它省仅16人。在会馆五间正厅,主持祭祀活动的“执事”共有20人,分为恭奉圣像、纠仪、读祝、赞唱、司尊、司香、司爵、司帛、司巾、设彻、掌瘗燎、奉福胙、司庖厨、掌胙、掌祭、司钟鼓、酬宾17个工序。其中,孔氏后人有孔宪彝、孔宪恭、孔宪阶、孔宪钰、孔庆第、孔庆鉽、孔庆锳、孔繁洙8位,人数占了总数近半;同时,分别掌管恭奉圣像、赞唱、司尊、司爵、司巾、设彻、掌瘗燎、奉福胙、司钟鼓、酬宾10个重要、多数的工序。孔庆鍸也“实相辅之”。衍圣公孔繁灏更是慷慨“敬助祭器”。这是其它会馆,也是其它非“家庙”的孔庙所没有的。

山左会馆祭祀的器具颇多,要保存至今是十分珍贵的文物。可惜闹八国联军的时候山左会馆遭到破坏,文物遗失了一部分。1955年各会馆全部移交北京市,山左会馆中的剩余文物也全部移交财政局接受,后来不知去向。

等同治光绪年间,因为镇压太平天国起义,湘、淮两系的势力陡增,面积更加广大、建筑更为精美的湖广、安徽等会馆相继完备或建成,超过了山左会馆,山左的声势逐渐被它们所掩盖。

民国时期,随着宣南政治地位的下降,会馆则以教育、戏曲演出等为主。没有办学堂,也没有像湖广、安徽会馆那样大戏楼的山左会馆,清亡后自然淡出了人们的视线。

会馆内曾住过一位鲁籍著名画家周健生,专攻花卉,在琉璃厂挂单卖画,名噪一时,《最新北平指南》都有记载。上世纪三十年代,中共北平市委区委的工作人员居住于此,开展地下工作。更值得一提的是,解放后在曾任国务院副总理的山东荣成人谷牧,也在这里留下了印记。当年他在北平上学,住山左会馆,从事革命工作,1936年4月不幸被捕,还是托会馆看门老头保释出来的。