展评丨北京的“名人”与“名屋”

▲ 画家手绘的老舍故居庭院

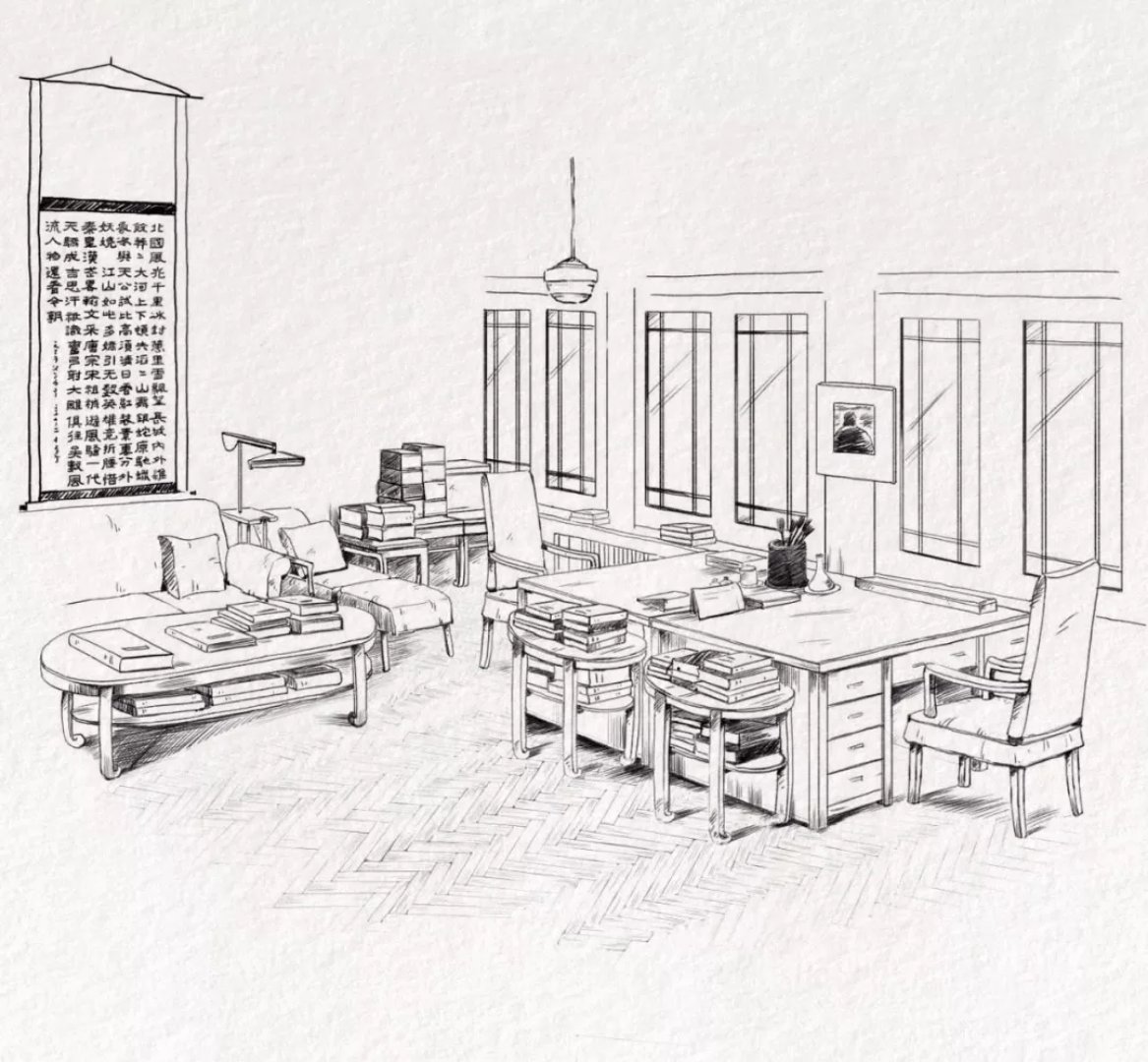

▲ 画家手绘的郭沫若书房

名人故居陈列,是博物馆展览中颇有趣味的一种。它以“居”为依托,讲述了“人”的故事。“人”是“名人”,也就是经过历史淘洗的,对社会进步某方面做出贡献的人。“屋”是他的居所,是他肉体的寄托之所,也是他花费心思营造的港湾。“人”与“屋”共生,共同塑造了城市的灵魂。

然而,今天我们所谈论的“名人”,哪怕是民国以来的人物,无一不是经过后来者塑造过的——读者在文字中找寻着作者的影子,观众和粉丝在作品中描摹着艺术家的英姿。正如美国汉学家艾朗诺在《才女之累——李清照及其接受史》中所认为的,历史名人强大的感召力,以及道德公论对学术的左右,使今天名人故居(或纪念馆)呈现的人物形象与人物本身已经或多或少地发生了偏移(注1)。因此,笔者窃以为,今天的名人故居陈列,应当包含以下三个展示维度:“人”的故事——即与此人相关的文献,此人的作品,以及历史影像;“接受”的故事——即后人对历史名人的研究著作,与名人同时期的其它人物的回忆录及访谈等;“屋”的故事——即历史名人对此居所的记录、设计与改造,同时也要包括名人在此居住之前房屋的流转变化,以及名人离去之后后人对此居所的保护、陈设与重构。

阳春三月,草长莺飞。这时走进名人故居,回味名人故事,别有一番情味。但作为博物馆工作者,又总不免有一丝遗憾,我们的名人故居保护与陈列,如果从上文的三个维度看,好像总是差了点什么。游览、探讨、交流、思考——一篇短文,送给我深爱的名人故居与博物馆,也愿与喜欢博物馆的人们分享。

鲁迅与宫门口二条

▲ 金黄秋日,鲁迅故居入口

在北京地区的名人故居中,鲁迅故居是我最喜欢的一个——没有之一。常人印象中的鲁迅是冷的,“横眉冷对千夫指”,时刻准备应对论敌的挑战,永远思考着民族的劣根性;但当你来到这里,会发现鲁迅是暖的,春日,宫门口小院中满树的繁花,丁香香气醉人,银杏绿意盎然。这里,是鲁迅邂逅爱情的地方。沐浴爱河的鲁迅有种孩童般的单纯和俏皮,他和俞家姐妹关系甚好,一同商讨着花花草草的种法,因为母亲喜欢花木,所以鲁迅定购了紫、白丁香各两株,种在了院子偏南的两边,碧桃、榆叶梅也都种在母亲窗前(注2);他与许广平的书信往来之间,有种难得的春意:并非俗人情侣间的打情骂俏,字里行间针砭时弊,却不失小儿女的情致,是鲁迅作品中难得的戏笔。

▲ 开到荼糜花事了——鲁迅故居之春

这间房屋的购买和设计,也是鲁迅先生一人的手笔。这座房屋实际是一所独院,有房子六间,粉壁都剥落了。鲁迅亲自设计了一个方案进行改修,终于建成了北屋三间、南屋三间,东西厢房各两间,同前后院子搭配在一起,构成了一座严整而小巧的四合院(注3)。故居的北侧,是新建的面积超过故居的陈列厅——这里,讲述了先生一生的故事。展厅的主色调是白色,烟雨之中,窗外的翠竹与展厅的故纸相映成趣,白墙灰瓦,踏踏实实地让先生回到了家中。策展人曾说,就是想通过一个展览,让鲁迅先生找到回家的路。绍兴、日本、北京、广州、厦门、上海,几座城市,串联起鲁迅从农家少年到文坛巨子的起起伏伏。从生到死,鲁迅的一生与中国和世界息息相关。展览也宕开一笔,在鲁迅与城市的叙述中,加入了与鲁迅年表相对应的世界历史大事件,意在说明鲁迅是中国的,也是世界的。

然而,当以故居为背景呈现这样一个大手笔的展览时,观者却会产生隐隐的不适:作为以故居为依托的博物馆,博物馆却恰恰忽略了它与故居的关系:展览中并没有特别呈现鲁迅在宫门口二条的生活——换句话说,把这样一个展览原封照搬到上海或绍兴的鲁迅故居也没有什么不妥。而且,在笔者参观了绍兴、上海、北京三处故居后,发现这样一个现象:北京与上海的鲁迅生平展厅的陈列设计(特别是建筑与展览形式设计)实际是对绍兴故居中元素的提取和运用——白色和灰色作为展厅的主色调——以此概括鲁迅先生一生的基调。当观众走出展厅面对“由此参观故居”的导览说明时,不免会疑窦丛生:灰色与白色基调下的鲁迅与满树的丁香有什么关系;鲁迅与朱安的夫妻关系和这间小屋的布局又有什么关系;观众在故居中最想了解的“八卦”,却被策展人有意无意的忽略了。

▲ 鲁迅故居内景

其实,这种忽略有深刻的原因。长期以来,纪念馆或故居陈列往往以人为核心,陈列首先想到的是讲述人的故事,而人的故事中,自然要突出此人一生的华章,但也许他生命中最精彩的部分不是在这座故居中度过的。于是,有生命的“人”掩盖了无生命的“屋”,即便“人”曾经为这座“屋”的建成、装饰付出了巨大心血,即便这座屋曾经承载了主人太多的喜怒哀乐,但因为这些喜怒哀乐缺乏明确的文献记载,或因为这些喜怒哀乐与主人一生的华彩篇章相比太无足轻重,所以,在很多时候,“故居”只能成为“故居陈列厅”的附庸。从这个角度讲,青岛市的老舍故居何其有幸——老舍在那里完成了他一生中最为重要的作品之一——《骆驼祥子》。今天青岛的老舍故居陈列中展示了不同时期、不同版本的《骆驼祥子》,以及据此改编的影视剧作,却依然忽略了老舍创作此作品时的生活:他写作时夫人在做什么,一个温暖的家庭对他有没有帮助和触动;他在这里如何与他北京的亲人联系,是不是对家乡的思念为他带来了灵感……或许,这种忽视根源于中国史学的传统:我们太习惯于为名人立传,我们太重视一个人的丰功伟业,却忽视了他脚下深沉而无声的土地。

我曾经想,如果鲁迅故居陈列厅略作修改,加入《鲁迅日记》中关于此房屋改造的内容,以及鲁迅在离开北京后又回到此处的两次往返,甚至还可以加入鲁迅去世后朱安携老母在此处艰难度日的故事,也许观众会认识一个更真实、也更立体的鲁迅,或许他不像我们印象中那么伟大,但是更有人情味,更接地气。

▲ 夏日初长

老舍:记住与遗忘之间

▲看与被看——相框中的老舍与展柜前的我们

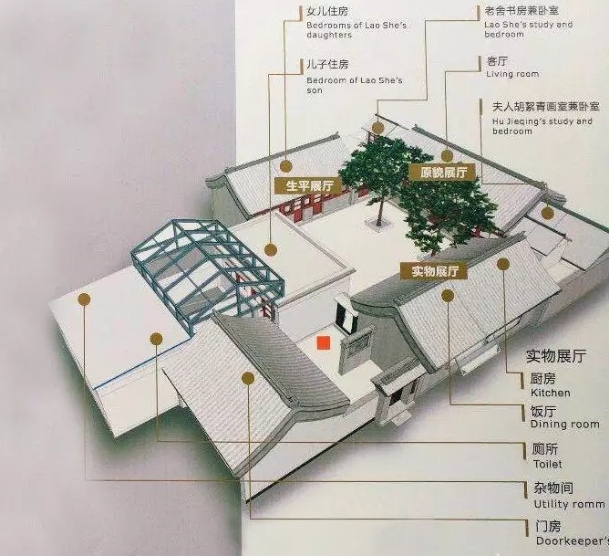

如果说鲁迅故居陈列的遗憾在于对“屋”的忽略,而老舍故居的陈列在这方面则有着先天的优势。北京的老舍故居没有加建陈列厅,而是利用了丹柿小院原有建筑,在保留客厅、夫人卧室、老舍卧室及书房作为原状展厅的同时,开辟东西耳房作为陈列厅,展示内容仍为老舍先生的一生。

在2009年笔者到故居参观时,陈列采取图、文、物三者结合形式,以物为主,图略显局促;大约是意识到这一问题,2017年故居改陈后采取图文分开的陈列形式,西耳房为图片展示区,其中安插不多几件文物,最为重要的一件是老舍早年当小学校长时,为学汉语的外国人录制的教学唱片。展厅里反复播放着唱片的内容,听其声,睹其物,思其人;观众与“人”的接触又进了一步;东耳房为实物展示区,展品多为老舍生前使用过的物品,以及各个不同版本的老舍作品。东西耳房形成了互相对应的关系。无论从哪面看起,都会在另一间陈列室中找到对这一时代老舍生平的准确描述。而且,因为陈列室就建在故居中,故居又恰恰是老舍生命中最后的居所;所以故居的原状陈列成为老舍生平展示的句号与节点,原状陈列令故居的生平展示在此戛然而止,夫人胡絜青的立轴勾勒了自己与老舍饱尝艰辛的一生,其中对老舍的评价也算得上是盖棺论定,兹录如下:

识苦尝辛八十年,此身难寻一日安。

齐鲁年年惊颦鼓,巴蜀夜夜对愁眠。

几度团员聚又散,何处居停是桃源。

伤心京华太平水,湖底竭时泪不干。

形骸千锤瘦骨在,家国百炼矢志坚。

绕膝儿孙知自立,策杖老妪未敢闲。

一庭好花添画稿,半窗明月照诗篇。

留得絜品答舍予,雨后青山别样蓝。

▲ 老舍故居平面图

然而,作为老舍的铁杆粉丝,我总无法忘记另一个在老舍生命中留下印记的女人——赵清阁。其实,在新时期以来的老舍研究中,赵清阁从来不是一个禁区。翻检《新文学史料》,在赵清阁的回忆中,老舍是她丝丝缕缕的牵绊,正所谓“叶叶心心,舒卷有余情”。2008年,老诗人牛汉在自传《我还在苦苦跋涉》一书中,也提到了赵清阁的名字,也并不避讳抗战时期她与老舍特殊的情谊。他写道,“她(赵清阁)在重庆时期和老舍在北碚公开同居,一起从事创作,共同署名。后来胡絜青得到消息,万里迢迢,辗转三个月到重庆冲散鸳鸯。胡絜青路过汉中时,我在西北大学的同学何庚去看望他们母子几个人。舒济是大女儿。我在1943年、1944年就知道这个故事。我与方殷到上海见到赵清阁,问她能不能写点回忆录?赵清阁向我展示了老舍1948年从美国写给她的一封信(原件):我在马尼拉买好房子,为了重逢,我们到那儿定居吧。赵清阁一辈子没有结婚。”2010年,中国现代文学馆研究员傅光明出版了《书信世界里的老舍与赵清阁》一书,旧事重提,从“爱情”与“道德”的双重标准来审视这段文学史上的公案。笔者以为,斯人已去,当时人的爱恨情仇都不应该仅仅成为后人的八卦,而应当将其人其事还原到当时的历史环境中。换言之,乱离的岁月中,为抗敌而逃家的男人与为抗婚而离家的少女本身并不少见,在当时人看来也无可厚非;当乱离过后,男人和女人回到他们原有的生活状态,过去的岁月不必抹去,也不必渲染——就是有过那样一段日子,就是有过那么一个人,如此而已。

然而,在那样一段日子里,他们毕竟拥有了共同的作品,二人共同创作了话剧《虎啸》、《桃李春风》,赵清阁还曾把老舍的多部小说,如《离婚》等改编成电影——但因为为尊者讳,后来者抹掉了赵清阁的名字。然而,老舍与赵清阁的部分通信至今还保存在上海图书馆,许多现代文学的研究者也多次从不同角度阐释过这段历史。我们老舍纪念馆的陈列中,是不是应该点一点赵清阁的名字——毕竟,一个伟大的作家不是从天而降的,他的成长中总离不开他人的协助。老舍曾认为自己不善于编剧,“剧本是多么难写的东西啊!动作少,失之呆滞;动作多,失之芜乱。文字好,话剧不真;文字劣,又不甘心。顾舞台,失了文艺性;顾文艺,丢了舞台”(注4)。但在合作中,赵清阁弥补了老舍对舞台的陌生,“合作的经过是如此,故事由我们两个人共同商定后,他把故事写出来,我从事分幕。好像盖房子,我把架子搭好以后,他执笔第一二幕。”(注5)

从这个角度讲,老舍纪念馆在刻意帮助观众记住一些,遗忘另一些;因此,我仍然期待着纪念馆的再一次改陈,期待观众可以看到一个更真实、更立体的老舍。赵清阁的存在无损于老舍的伟大,笔者以为,甚至对老舍的家人来说,这也不是一段值得避讳的经历——覆巢之下,岂有完卵;国家危在旦夕,我们怎能苛求一个手无寸铁的文学家一定要保全自己的家庭?风雨飘摇之中,面对孤单一人的女子,他又怎能不产生同命相怜的情意?

冷热之间——

郭沫若故居与他最后的日子

毫无疑问,在20世纪的文化名人中,郭沫若是颇有争议的一位。从作品的思想性和艺术性,到爱情的选择与人生的经历,郭沫若的一生,可以被看做是文人参政的范本——他的才华与激情让人击节赞叹,他的人生选择也影射了文人在大时代中的小命运。

在北京的前海西沿,郭沫若度过了他一生中最后的日子。在这里,他完成了《李白与杜甫》等学术专著;在这里,他曾饱尝失子之痛;在这里,他完成了一生中最后一部作品——《英诗译稿》。大概是因为一生太多的争议,郭沫若故居的展陈也颇费心思。展览以郭老生平为主线,分为文学、史学两部分,以《女神》初版书、《屈原》剧照等作为主要展品,力图向观众展示一个多面发展、被称为“球型天才”的郭沫若。与老舍故居一样,郭沫若故居的展厅就是他当年居所的一部分。为了与原状陈列的白色调协调,展厅采用了隐喻的、理性的设计理念,使观众看不到外露夸张的表现形式,定位在平凡而简朴的文人气质上。然而,在笔者看来,这也是一种回避争议的方法。因为争议无法处理,所以,设计师把这一切都抹平了。灰色可以涵盖一切,安静和理性作为中性的形容词用来形容作为文化人的郭沫若也并无大错。然而,细细分析一下会发现,作为一个激昂澎湃、热血沸腾的斗士,郭沫若决不仅仅是安静和理性的,他本人也从未认为自己是平凡的。但是,也正是因为他的不平凡和不安静,才给故居陈列的策展人和设计师带来了麻烦。俗话说盖棺论定,但我们恰恰无法用一个色调来框定这位球型天才。他确实有理性的一面,他的史学著作、他的甲骨卜辞研究,确实闪烁着理性的光芒,是可以用白色和灰色空间来概括的;但是他的文学著作,特别是他抗战时期创作的充满激情的历史剧,更是理性与感性相结合的产物,如果用颜色来形容,应该是红色的。而他的人生经历,更是很难用一种颜色来框定。

所以,笔者以为,与其把历史名人限定到某种框架中,不如回到文本,回到名人本身。在郭沫若故居的参观与调研中发现,当故居陈列定位为生平展的时候,恰恰无法区分开名人故居(或者说纪念馆)与其他文化教育机构。因为,在这个信息爆炸的时代,名人的生平在网络上随时可以找到,很多观众往往会有这样的疑问:当我们已经通过各种渠道了解了一个人,为什么还要走进故居,重新了解他的生平?换句话说,我们的名人故居能够给观众提供什么他在网络上无法搜索到的内容,我们给一个什么理由才能让观众走进名人故居?我以为,在这种情况下,回归文献是一个很好的方法。文献,也就是作品,是了解文化名人第一手的材料。特别是像郭沫若这样的大家,当我们无法用一种色彩,一个形容词来为他定性时,我们真的不妨坐下来读读他的作品,他的成就、他的性格、他的经历全都浓缩进了他的作品。那么,如果我们进一步思考,我们是不是应当把文献作为郭沫若故居陈列的主调?只有我们有能力把展厅变为可供观众阅读的图书馆时,观众自然会对人物得出自己的理解。

写在后面的话

逛故居,是我来到北京后养成的习惯之一。然而,随着时间的流逝,我们会发现,越来越多的人——特别是那些为社会发展做出过重大贡献的人最终终老于毫无特点的单元楼中——我们无法确定这一栋楼与那一栋楼的区别,我们也没有找到更好的方式来保护那些同样承载了生命痕迹单元楼。我们不可能因为一个人把一栋楼列为国保或市保,关键是,我们没法从建筑上说明为什么要保护这样一栋楼。我们只能眼睁睁地看着这样的房屋被转手出售,甚至被强制腾退和拆除。在“名人”与“名屋”之间,“人”的位置似乎永远在“屋”之上。我常常思考,有没有可能在展示人的时候稍稍提及屋的故事;在塑造历史名人光辉形象的同时讲一讲他的平实、落寞与无奈?“名人”与“名屋”之间,我们一直在探索,谨以此文,与各位同好共勉。

注1:[美]艾朗诺著,夏丽丽等译:《才女之累——李清照及其接受史》,上海古籍出版社,2017年,P1-P5。

注2:林贤治:《人间鲁迅(上)》,人民文学出版社,2010年,P299。

注3:林贤治:《人间鲁迅(上)》,人民文学出版社,2010年,P297。

注4:老舍:《闲话我的七个话剧》,《老舍全集》第19卷,人民文学出版社,2013年。

注5:老舍、赵清阁著:《桃李春风》,中西书局,1944年,P2。

作者:博物馆评论