东长安街英国使馆武官楼旧址

东交民巷一带是过去各国使馆街区,打清末开始,东交民巷就是一个身份的象征,中国人很少涉足这片地区,但凡能往这地界儿跑的中国人,基本都是和洋人有合作的。

1840年鸦片战争后,西方列强的大炮轰开了中国的大门,中国开始沦为半殖民地半封建社会,1856年因“亚罗号”事件爆发第二次鸦片战争,1858年,英法舰队在美、俄两国支持下,袭击大沽口。大沽炮台失陷,英法联军进犯天津。清政府派钦差大臣桂良、花沙纳与俄、美、英、法各国代表分别签订《天津条约》。其中之一有一项规定:外国公使可以进驻北京。从此北京的门户便被打开,各外国使节与客商频繁出入北京,为就近挟持清廷,他们纷纷提出设立使馆的要求,要求进行为期十二年的修约要求,但均遭到清政府的拒绝。咸丰十年,英法为此不惜再次挑起侵略战争,占领了北京,并焚烧了圆明园,以示对清政府的报复,在这其中,英军首先抢占了淳亲王的府邸作为使馆馆址,这也是英国在华的第一个大使馆的雏形。

清光绪二十六年6月,义和团攻打使馆区时,意、法、日、美、俄五馆全迁入英使馆,部分平房被毁。《辛丑条约》后,英使馆在原址大加扩展,将其北面的翰林院、銮驾库及其西边的兵部署、工部署、蒙古内馆、鸿胪寺之一部等都包括在内,比原址扩大两倍多。西界直至兵部街,其四周空地很多,便把西北部作为英国兵营,北部作为操场,并将其西南角一带,租赁给英商毛兰洋行和瑞士上百纳公司使用。

民国十七年政府迁都,英使馆也随之迁至南京,但原址仍被英国人占用。1944年英、美等“同盟国”将其使馆移交中国,抗战胜利后,德国、日本等战败国使馆由中国收回。1950年,英国使馆被人民政府接收,交由国家机关使用至今。

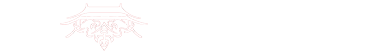

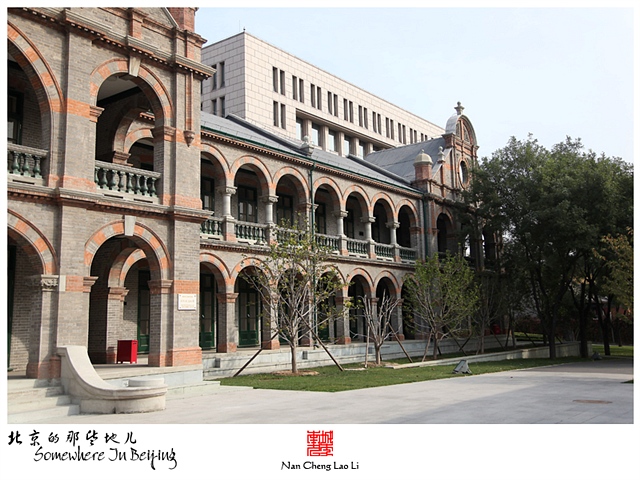

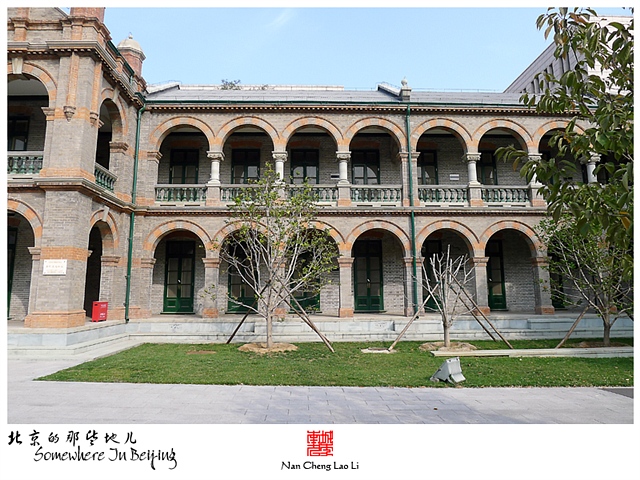

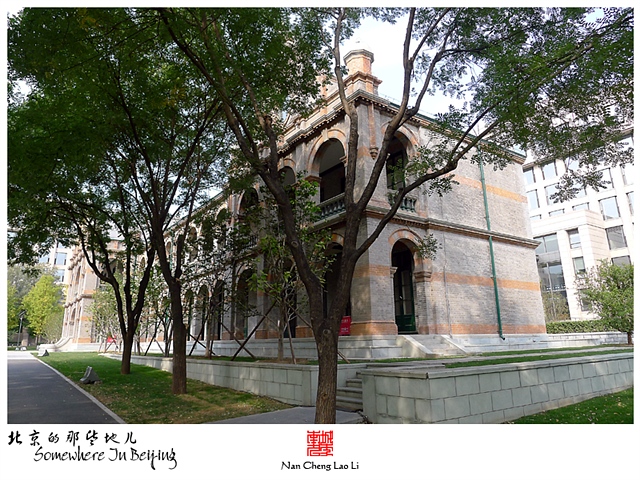

原英国使馆是以清淳亲王府部分建筑和西式洋房组成的建筑群。王府部分房屋早年被拆,内部进过改建。西式洋房原有多栋建筑,但如今仅保留武官楼。

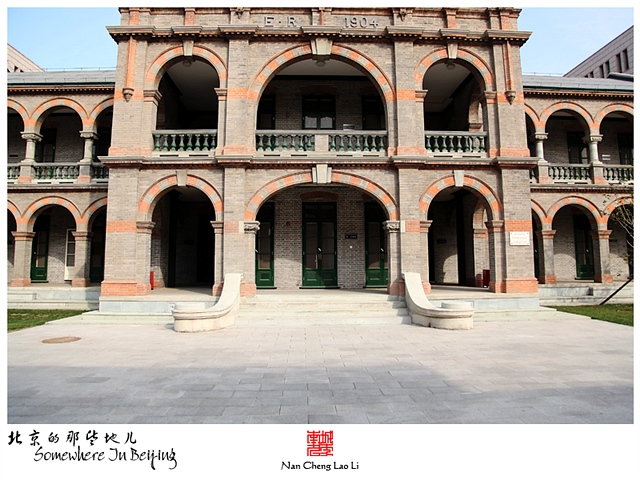

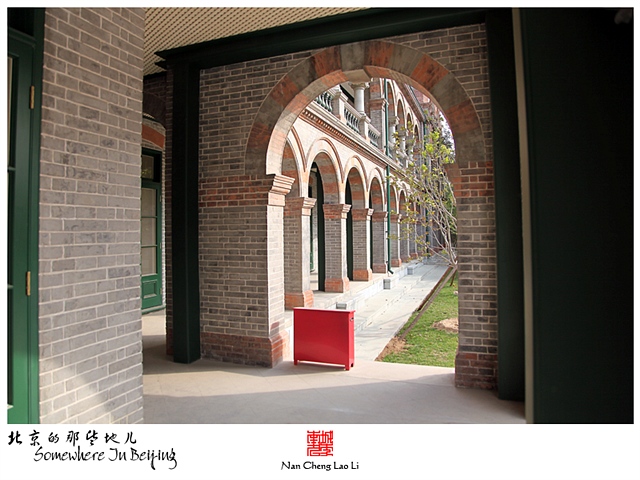

该楼为二层砖木结构,坐北朝南。中央大厅两侧是两个楼梯间。大厅东西两侧各有三组两间相套的房间,其北面带有局部凸出主体之外的二层附属用房,为后来添建。二层中央大厅经楼梯间与两侧房间全部贯通。外部造型为西方古典折衷式。南面二层皆为连续拱廊,拱券立于石质短柱上,柱头为爱奥尼变体。底层半圆拱立于砖砌方柱上,柱头仿塔司干式。连廊柱间为花瓶式栏杆。中央部分由直抵山花顶的壁柱划分为三开间,采用一大两小的券柱式构图。山花中央又有壁柱,其两侧开圆窗。东西两侧端顶部立有圆拱山墙,中央为圆窗。外立面全部为灰砖清水墙,但用红砖在拱券等处作装饰,一些细部采用中式卷草花纹。

早年武馆楼曾作为职工宿舍使用过一段时间,后来因年久失修后废弃,一直作为危楼荒废。该楼于2005年整体向南平移,结构未变,进行过加固翻新,现作为办公场所使用。