京师在中国古代一般指国都、首都。为什么称京师?《春秋公羊传》曰:“京师者何?天子之居也。京者何?大也。师者何?众也。天子之居,必以众大之辞言之。”意为天子居住的地方规模很大,人口众多。明清两代都称北京为京师,但是明用京师,把京师做为北京的别名,清朝用京师,却是以它为正式的名称,比如清末创办新学“京师同文馆”“京师大学堂”,就证明了京师是清代国都的正式名称,这是明清两代使用京师的区别所在。

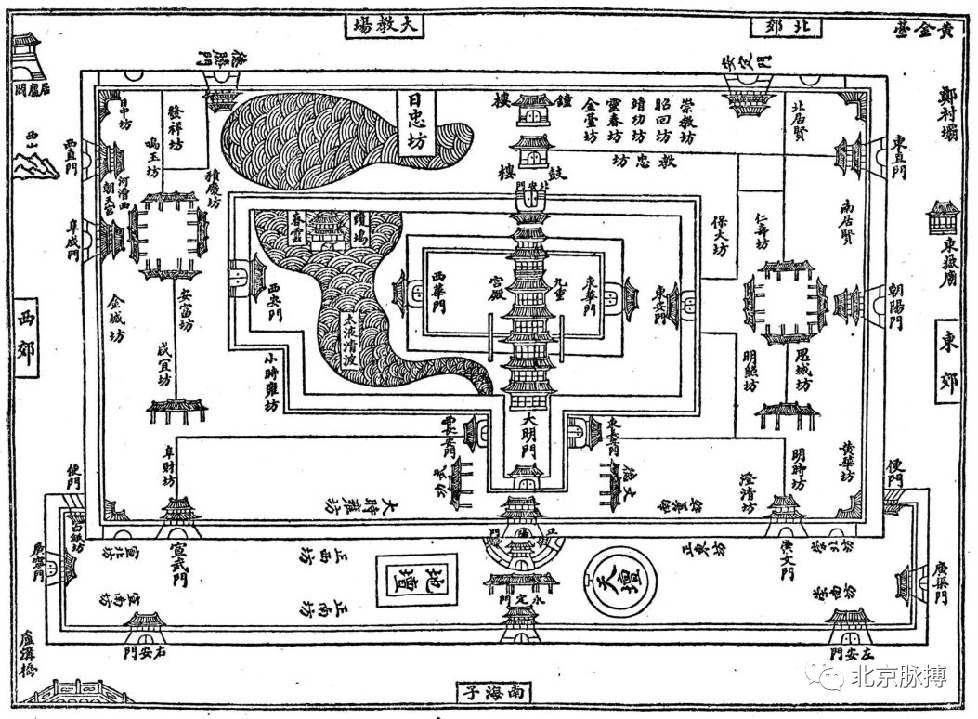

《京师五城图》

《京师五城图》绘制于明嘉靖三十九年(1560),收录在锦衣卫指挥使张爵编写的《京师五城坊巷胡同集》一书中,是最早反映北京内外城结构的地图。明代京城的行政区划分为东、西、南、北、中五城,每城之下有所属的坊,坊类似今天的街道或社区,这幅地图注记了明代北京城各个坊的名称,坊在城内,城外居庸关、卢沟桥、南海子、东岳庙名称至今没有改变,名字变化的有大教场、黄金台和郑村坝。

本条记忆来自公众号“北京脉搏”,该公众号于 2018 年 6 月入驻本项目平台,参与记忆贡献,现已成为本项目的合作伙伴。