东交民巷使馆建筑群记录

如果放在前清,您要一身儿半中不中,半洋不洋的打扮,出门儿对着黄包车来一句:“东交民巷”,嘿,保准倍儿有面儿。在那年月,东交民巷意味着洋租界,一般老百姓都没机会往那边溜达,能去那边的人,基本上都是和洋人有关系的。而且这些人大多是老百姓口中的“二毛子”。百十来年过去了,洋租界早没了,可如今我要打车去东交民巷,似乎还能找到当年“二毛子”们的那种范儿。

说起东交民巷,还得从元代说起。当时,江南的粮食通过大运河运抵元大都,就在这里卸放,这条小巷就被称为江米巷。如果算上明朝分出去的西江米巷,那么整条胡同长达3公里左右,是北京城最长的一条胡同。

相对于天津、青岛、上海等老租界地,北京城的洋建筑并不算多,基本上都集中在了东交民巷一片区域里。作为外国使节汇集地,这还得从明朝说起。那会儿在东江米巷设有六部中礼部以及鸿胪寺和会同馆,主要只接待来自安南、蒙古、朝鲜、缅甸等四个藩属国使节,因此会同馆又被称作四夷馆。到了清代,会同馆改名四译馆,并修改政策只允许外国使节这里居住四十天。

到了1860年第二次鸦片战争结束后,大清国算是彻底走了背运,国力是一年不如一年,和谁打都得败的一塌糊涂。根据清政府与英、法、美、俄签订的《天津条约》中相关条款规定1861年3月英国公使正式入住东江米巷。随后各国公使馆均选择东交民巷一带作为馆址,到1900年义和团运动之前这里有法国、日本、美国、德国、比利时、荷兰等多国使馆,义和团运动爆发后,这里因为洋人糜集而被作为攻击的重点,曾有童谣念道“吃面不搁醋,炮打西什库;吃面不搁酱,炮打交民巷”,前者指的是位于北京西皇城根的西什库教堂,后者即指东交民巷。1900年义和团运动之后,根据《辛丑条约》的规定,东江米巷改名Legation Street,中文为使馆街。在中方绘制的地图中则正式更名为东交民巷,成为由各个使馆自行管理的使馆区,清政府在这条街上的衙署,仅保留了吏、户、礼三部和宗人府,其余尽数迁出,大清国对这里的管辖也受到了很大的限制。

1949年以后,这片地区依旧作为使馆区使用,部分与新中国建交国家曾短暂在这里办公。1959年后全部迁往朝外。随着文革以及改革开放后的一系列改建,使馆区有很大一部分西洋建筑被拆除。仅存的建筑大多被有关单位使用。

东交民巷对我而言属于既熟悉又陌生的地界儿。之所以熟悉,是因为小时候住河泊厂,一到夏天老太太就带着我从河泊厂胡同往北上前三门,去正义路的街心林荫道里玩儿。这么多年了,这一林荫道一直没变。说到陌生,是因为近几年这里的戒备等级一直在提升。很多地方管理很严格,路过可以,但别没事儿瞎游荡,到处都是便衣,所以很多老建筑都没仔细看过,更别提进去了。

因为这里的特殊性,记录这片地区的使馆建筑群肯定会遇到很多麻烦。其中大部分以我个人的方式都无法拍到内部,有的甚至连大门都是偷拍的,所以只能笼统地介绍一下目前还存在的文物古迹,有些地方只能用某单位来表述。这片文章汇集的图片非常多,文字表述也比较多,应该算是我开设博客以来最长的一篇文章了。

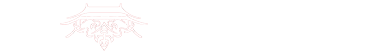

麦加利银行旧址,创办于1853年,总行设于伦敦,是英国皇家特许的殖民地银行。天津分行开业于1895年,主要业务为定活期存款、汇兑信用证,1954年关闭。北京分行位于东交民巷西头,大楼建于1918至1919年。半地下1层,地上3层,外带悬挑阳台,面阔十七间洋式楼房。券门券窗和门窗套饰带有美式建筑风格,现归某单位使用,为市级文物保护单位。

美国使馆旧址,该馆最初于清同治元年设在东交民巷路南,后扩建将正门开在前门东大街,现存主楼1座和配楼4栋,主楼建于光绪二十九年。目前为前门23号所用,具体干什么的不清楚,为北京市文物保护单位。

荷兰使馆设立于同治十二年,使馆位置在东交民巷西段路南的巾帽胡同。1900年义和团攻使馆区时,原荷兰使馆和华俄道胜银行皆于6月26日被焚。1901年《辛丑条约》后,荷兰使馆用地在原址向东移,西侧与美国使馆新址为界,大门开在前门东大街11号,后门位于东交民巷西段路南。现为国家重要机关使用,无法进入内部。

正金银行建于宣统二年,为两层西洋古典式建筑,砖石立面,木结构,花岗岩的台基和壁柱,转角中心设三层铁皮穹顶楼。地上两层,地下一层。内部为木结构,外部墙体为砖石立面。大楼平面作曲尺形,其大楼转角即街道转角,呈向两翼后侧辐射状。大楼的背面内侧,多设日本木制回廊和拉合门窗,现为全国重点文物保护单位。

日本使馆建于宣统元年,原为肃亲王府。馆舍的设计者为日本著名建筑设计师真水英夫,我曾经介绍过的京师大学堂分科大学旧址就是他设计的。这里目前肯定是进不去,拍照都非常困难,是全国重点文物保护单位。不过说实话,我小学的时候还真进去过一次。当时姥爷去这里办事儿,顺便把我也给带上了。那会儿小,什么也不懂,进院儿后就没下车,一直在车上等着姥爷办完事儿出来。

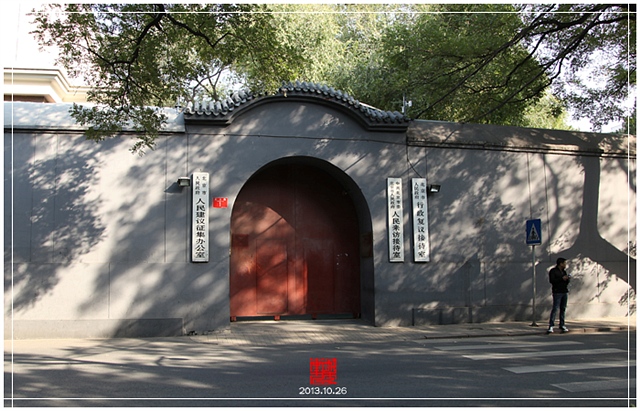

英国使馆是西方国家在华以不平等条约方式设立的第一个大使馆,馆址位于淳亲王府内,设立于1861年。英国人保留了部分原王府的中式建筑,并在此基础上兴建了一些西洋风格的建筑。使馆大门仿罗马凯旋门风格,是一座两层三间的门楼,立面用砖勾出了简洁的线角和拱券图案。目前英国使馆为国家重要机关,无法进入内部拍摄。目前里面还存有英国使馆的武馆楼,设计非常漂亮。

花旗银行在京分行建于1914年,为一座4层西洋式古典建筑。花旗银行关闭后作为北京公安局签证处,沿用至1998年,2000年此处筹建北京警察博物馆,可以凭票参观,不过里面格局基本都改变了,现为全国重点文物保护单位。

东方汇理银行为法国银行,1900年之前,此处是民宅区。1900年义和团围攻使馆区之后,民房遭受破坏,法国趁机占据该地建银行。这座东方汇理银行北京分行大楼为1917年建造。由曾经设计东方汇理银行上海分行大楼的英国通和洋行设计并施工。现为某机关单位使用,为全国重点文物保护单位。

1685年,清军以武力收复了雅克萨,将俘虏的四十多名俄国战俘带回北京。这些战俘被安置在东直门内的胡家园,康熙帝对他们给予优待,给他们抬籍编入镶黄旗,不仅供应他们的所需的一切物品,而且尊重他们的宗教信仰,将胡同里的一座关帝庙改建为东正教堂。中国人旧称俄国为“罗刹”,这座教堂也被中国人称之为“罗刹庙”,也称为俄罗斯“北馆”。这就是前苏联大使馆和现在的俄罗斯大使馆的前身,是目前北京二环内唯一一处外国大使馆。而“南馆”就位于东交民巷。1727年,《恰克图条约》签订,俄国驻京人员居住的南馆正式成为俄罗斯馆,这是外国人在北京建立的第一个专供本国人居住的场所。1861年,俄国政府在原俄罗斯馆原址上,改建了俄国驻华公使馆。1924年后成为苏联驻华大使馆。上世纪50年代原俄国“北馆”重新盖建成新的苏联大使馆后,苏联使馆迁往东直门内。原公使馆旧址除大门外,其他建筑全部拆除,目前这里是最高人民法院。

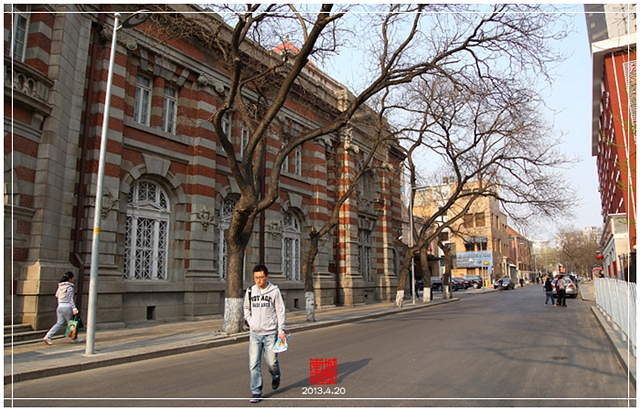

日本公使馆为同治十一年设立,最初位于东四六条。光绪十二年建于东交民巷日本兵营后面,为西式平房,砖木结构,正立面七开间,中启砖作拱券式大门。公使馆迁入后平房作为办公用房,又以平房为基础,扩建一座四合院。《辛丑条约》签订后,日本公使馆迁入正义路的新馆,也就是日本大使馆旧址里。目前公使馆旧址为全国重点文物保护单位,归某单位使用,管理比较严格。

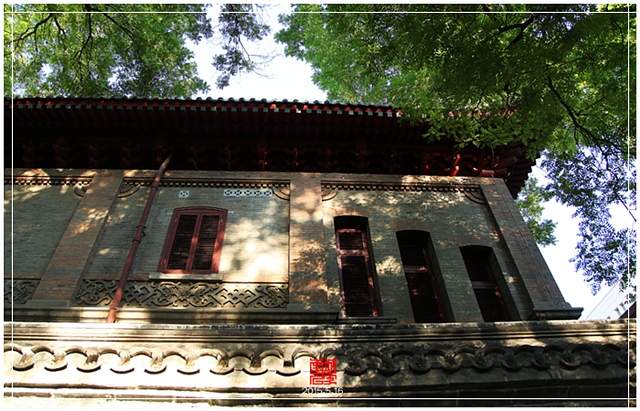

法国邮局旧址是目前东交民巷建筑群里唯一可以随便进的地方,使用单位是一家川菜馆,就算不吃饭也能进去看看,为北京市文物保护单位。邮局建于清宣统二年,建筑主体为砖木结构,坐北朝南,南正立面左、右对称;东西两侧各开1门;门两侧有花岗岩贴面壁柱;正面墙体砌有六扇连续拱券式大窗,墙体作中式清水砖墙,顶部以中式叠涩砖彻出两重风火檐,两檐间的矮墙壁砌以中式女儿墙,并饰有中式砖雕,保存较好。

和法国邮局旧址相比,法国使馆旧址长期以来都是这条街上最敏感,戒备等级最高的地方。几次路过,想拍个大门都会被不知道从哪儿钻出来的人给制止。使馆为咸丰十一年设立,原址为安郡王府。《辛丑条约》签订后扩建、重修。建筑多为光绪二十六年后修建。使馆大门用砖做出壁柱和拱券,外形类似巴黎凯旋门,门前放置中国石狮1对。院内有中央喷水池和法国乡村别墅风格的2层配楼4栋,为全国重点文物保护单位。柬埔寨的西哈努克就住在这里,直到去世。

法国兵营旧址位于台基厂三条,现在是市总工会使用,为全国重点文物保护单位。1900年之前,此地为民宅区。1900年义和团围攻使馆区时,民宅遭到严重破坏。1900年8月16日,八国联军占领北京。1901年签订的《辛丑条约》第七款规定,各国可派军队驻守使馆、设兵营。法国除了扩大驻华使馆的用地之外,还在台基厂三条路北的民宅废址之处新建兵营。总工会大院里那天正好举行北京市劳模表彰大会,是在没机会进去,只能拍一部分老旧兵营遗迹。

奥匈帝国使馆设立于清同治十年,前身为公使馆。清光绪二十三年公使馆代办阿图尔.冯.纳色恩买下北邻长安街、西临台基厂约12800平方米的地产,经两年多的施工建成了公使馆。由一栋二层主楼和配楼组成,为周绕外廊的殖民地式风格,1900年被义和团烧毁。《辛丑条约》后,趁机扩展土地,南端直至台基厂头条,面积扩大数倍。其东部为使馆,西部为兵营。新建使馆主楼保留至今,现为国家重点文物保护单位。内部无法拍摄,大门始终紧闭,从挂的牌子看,这里和军方有一定关系。

国际俱乐部位于台基厂大街,以前是各国使领馆工作人员聚会的地方,现在不知道是什么单位使用,门口是武警站岗,估计级别低不了。

意大利使馆为同治八年设立。原位于东交民巷东口,后迁至奥地利使馆与英国使馆之间。大门两侧是两面坡顶方形单层的对称门房,原门道两柱外侧各有古典式门墙,为全国重点文物保护单位。旧址建筑保存较好,现由中国人民对外友好协会使用。

圣米厄尔又名台基厂天主堂。北京城区最小的天主教堂。市级文物保护单位。位于东城区东交民巷。原属法国领事馆。建于清光绪二十七年。这个教堂我进来过三次,平时很少看见开门。今年4月26日过来拍摄正好赶上有活动,进去看了看,发现来这里的有好多韩国人。

比利时使馆旧址正门位于崇文门西大街,后门在东交民巷,正对着圣米厄尔教堂。使馆初设于同治五年。不过现存建筑年代不详,其主楼地上三层,地下一层,立面用砖砌出三个仿阶梯式山墙和由雉碟组成的山花,为英国都铎式风格。目前比利时使馆为全国重点文物保护的单位,对外虽称宾馆,但进入院内非常不易。