通州漕运码头

说起漕运,就不得不提起京杭大运河。明末清初,京杭大运河贯通南北,漕运商贾盛极一时。京杭大运河北起通州,直奔杭州,途径北京、天津、河北、山东、苏州、杭州等地,连海河,黄河,誉河,长江,接钱塘江,全长3500余里。其工程之宏伟,规模之壮观,历史之悠久,堪称当时全球之冠。

说起通州城的缘起,据说也与运河有密切关系。经史学家考证,通州的命名就是依据“通漕天下”和“漕运通济”的思想而来。元代通惠河开通后,通州开始“编篱为城”。到明朝初年,大将军徐达委派部将孙兴祖督军开始用砖石筑通州城。这时的通州城周九里三十步,开四门。其中东门“通运”,西门曰“朝天”。

通州古诗云:一支塔影认通州。燃灯塔矗立在大运河的北端,是京门通州的标志性建筑。天津北运河和南运河在天津会师,又在这里被海河一齐送入渤海。据记载,漕运发达时期,从天津到通州的北运河上每年要承载2万艘运粮的漕船,官兵12万人次,连同商船共3万艘。

漕运之中围绕运河的水运,相关的漕粮调配、收缴、发送、押运、下卸、进仓储备等方面,在实际的过程中从实际出发不断因地制宜更新发展,使得漕运体系发展起来,几经变化。每一变化都是总结实践中的经验教训实事求是解决问题发展而来。如唐朝宰相裴耀卿改“直达运输法”为“分段运输法”,即水通则漕运,水浅则储仓,设粮仓于运河沿岸。这样,漕船既不停滞,漕粮也无损耗,极大提高漕运量。唐后期在“分段运输法”的基础上创“转搬法”分段接运,改民运为官运,改散运为标准麻袋盛装,船只编组等等,集装化系统化运输。建立漕运奖励制度,以盐利为漕佣,解决漕运经费问题。这些创新切实促进漕运的发展。宋、元、明、清在漕运方面根据运河的实际状况也不断革新方法,以便更好地发挥运河的作用。

统治者对运河的使用到明清时期也发生着务实的变化。明清时代,随着商品经济的发展,社会的市场行为日益增多,南北物资交流的需求大增,漕运一方面带动刺激了运河沿岸商业活动的发展,另一方面,漕运本身越来越商业化。先是漕运中私带货物,由少到多。朝廷见禁不住,转而主动明确允许漕船北上时可以附带一定的货物,漕船南返时允许载客运输。这种漕运政策的变化是政府务实的做法。一方面,漕船走私已是既存事实,没法遏止,另一方面可以补贴漕工的生计,同时,官绅大贾们也有这种需求。漕船所带货物数额日益增长,漕船贸易日趋活跃,运河沿岸兴起了很多商业城镇。如通州、直沽(即天津)、沧州、德州、临清、徐州、淮安等。南方的丝绸、茶叶、糖、竹、木、漆、陶瓷等源源不断运往北方,北方的松木、皮货、煤炭、杂品等也不断由运河南下。大运河虽为漕运所开,但当时代对之有商运需求时,统治者也与时俱进使之成为商运之河、民运之河。

以上有关通州运河和漕运的一些典故,出自查阅的一些文章。要说到运河和我的关系,其实还真没有,不过老太太小的时候再通州住过,就在运河边儿。去年我们一家又回到老太太曾经的老宅看了看,完后顺着运河一直走。那会儿的运河没有所谓的文化广场和森林公园,都是野地。老太太说,她记得有一年发水,运河里的鱼都漫到了路上,好多男孩子去捡鱼,有的能捡一脸盆。老太太对运河的回忆就是童年时代的玩耍,而如今再到运河边,看到的确实全新的文化广场。

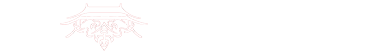

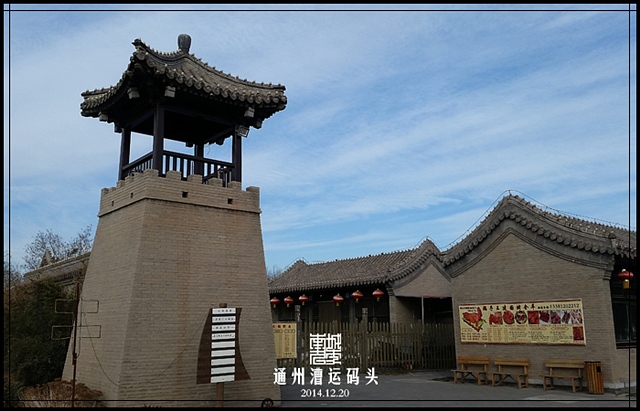

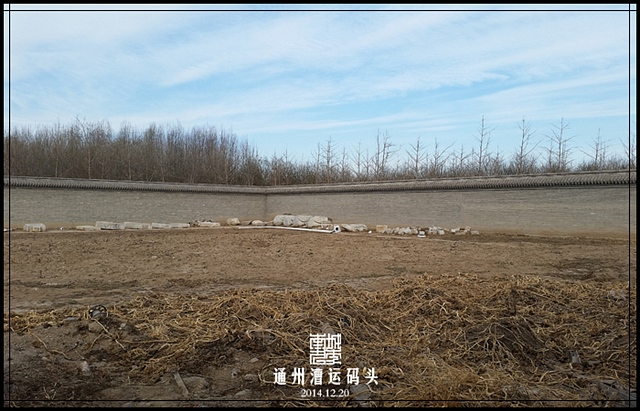

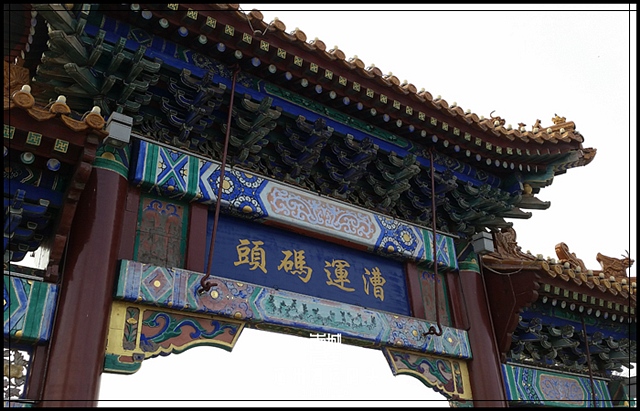

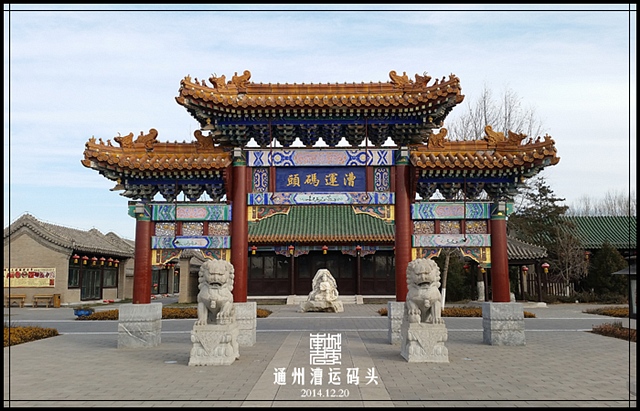

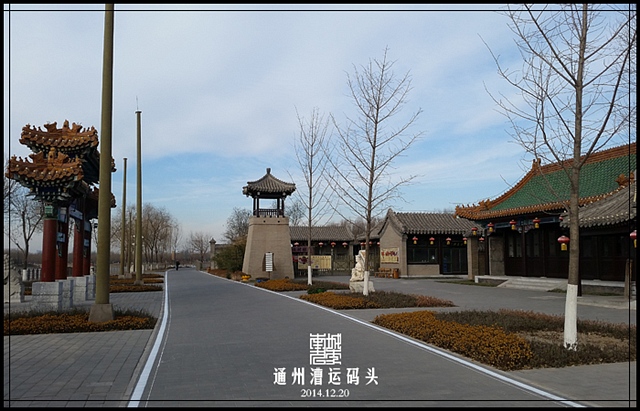

通州运河的漕运码头是最近几年后修建的,不过在码头一片空地里,有不少堆积在一起的石碑,上面确实有古文。而码头新建的一些建筑也都用作了商业用途,比如鲜鱼口的炒肝也搬到了这里。可能是冬天的缘故,码头没什么人,不过夏天这里应该很热闹。

漕运文化和北京城息息相关,正式因为有了漕运才有了北京城的繁华。电视剧《曹运码头》正是在通州新建的漕运码头取景拍摄,该剧以清代道光一朝为背景,以反腐除弊为题材,生动展示了大清王朝由盛向衰之际,从王室到中枢,从官场到民间的种种忧患及挣扎。全剧结构紧凑,塑造了一组以爱新觉罗.铁麟为代表的刚正不阿、耿直忠勇的正面人物群像,描绘出一副色彩绚丽的漕运文化民俗画卷,是中国第一部反映漕运历史的电视剧。