长河沿岸广源闸及龙王庙

北京长河全长30多里,原是历代京城的引水河道,它从西山山麓通过昆明湖,至海淀麦庄桥,折向东南,遇西直门注入北护城河,再东流至德胜门入“水关”,进积水潭。元代都水监郭守敬引白浮泉及西山诸泉水通过这条河道入大都城,再连接通惠河,以兴漕运。

长河,在不同的历史时期,各有不同的名字。辽代称“高梁河”,金代称“皂河”,元代称“金水河”,明代称“玉河”,清代始称“长河”。长河是明清时期皇都北京城内唯一的御用河道。当时皇家的帝后王妃,赴西郊各行宫御苑,若乘舟行船,都必须通过这条著名的河道。正因如此,长河沿岸风景秀丽,古迹众多。除了著名的五塔寺、清农事试验场、延庆寺和著名的万寿寺外。紫竹院公园内也留有不少长河建筑古迹。而建于元代至元二十六年的广源闸,更是有运河第一闸之称。

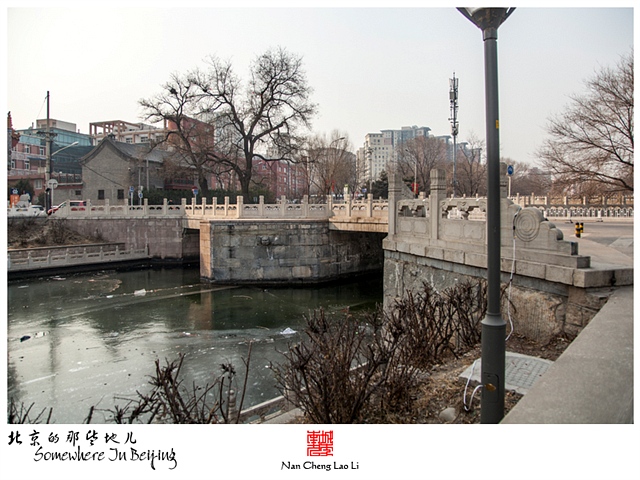

广源闸,俗称“豆腐闸”,位于五塔寺与万寿寺之间,延庆寺南侧,在长河河道之上,有广源闸桥横跨长河。广源闸是郭守敬主持的白浮引水工程中是一座重要水闸,比郭守敬的开凿白浮泉工程早三年,也比高梁桥大3岁。该闸是元朝通惠河上游的头闸。从元朝起,广源闸是节制通惠河之水的关键。闸桥落下时,闸东之水深不满一尺;提闸之后,河水可行驶龙船。广源闸不仅节制长河之水,而且自元朝开始,每逢北京东部的通惠河因天旱水浅难以通行粮船时,都会派专职官员赴广源闸畔的龙王庙祭祀水神,提闸放水。

明朝开挖长河时,继续利用了广源闸。明清两朝的皇帝乘船赴颐和园时,常在广源闸换船。乾隆帝和慈禧太后都是乘骡车,率众出西直门,沿河西行,在广源闸旁的万寿寺行宫下榻,随后广源闸下闸阻拦水流,以调高广源闸以西的水面,此后便可转乘龙船走水路,以逆水拉纤的方式赴颐和园昆明湖。

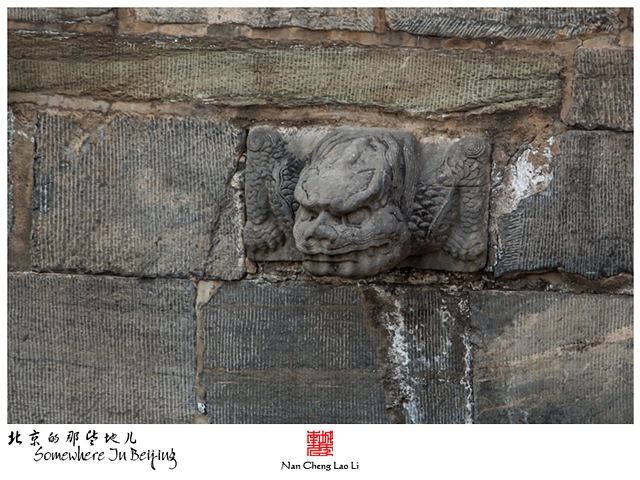

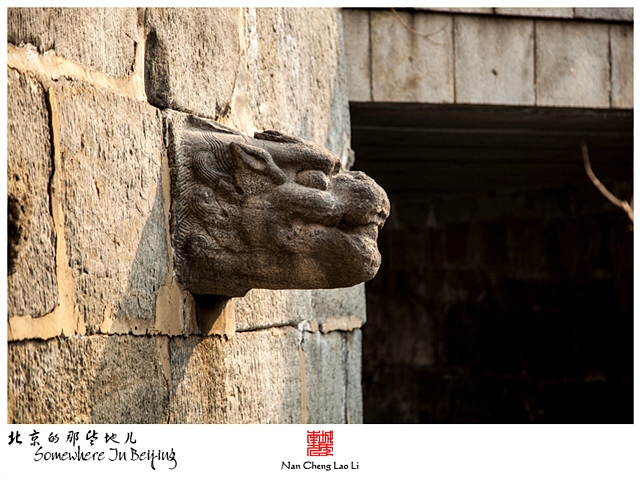

广源闸平面呈西北、东南走向,闸口宽约13米,长约6米。广源闸的结构分为闸基、闸门、闸墙三个部分。两端闸墙的东西两侧的燕翅上各嵌有汉白玉石雕镇水兽一只,总共四只。广源闸历史上兼具调水、码头等功能,而且在闸上铺设木板便具有桥的功能。该闸原来的闸板早已无存,闸口仍保存完好。1949年后,在旧闸位置兴建了一座桥,以取代以前老旧的木质桥身,桥下两端可见旧闸口。

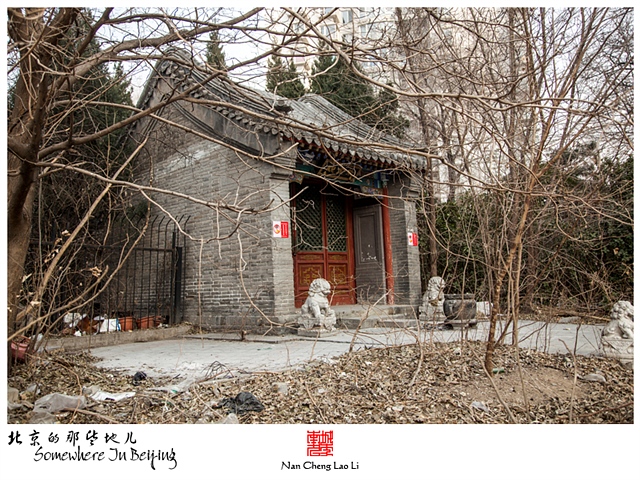

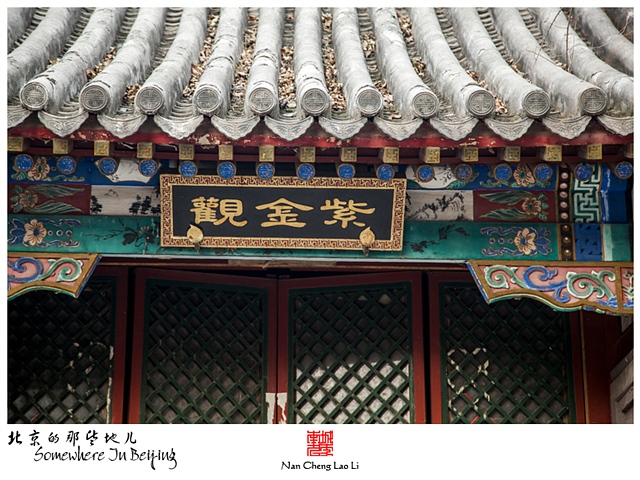

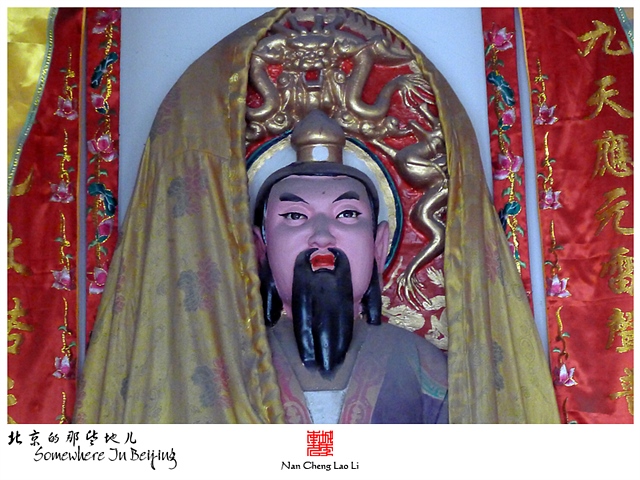

广源闸东北侧有龙王庙一座,面阔一间,小式作法。过去每年农历腊月二十三日,周边民众云集广源闸的龙王庙祭祀龙王爷和灶王爷,让他们“上天言好事”,以保佑来年风调雨顺。每年龙王爷生日,广源闸的龙王庙都十分热闹。该庙本已废弃。21世纪初,该庙获得重修,庙门上悬有“紫金观”匾额,其内供奉中天北极紫微大帝塑像。