红线胡同杨宝忠故居寻访

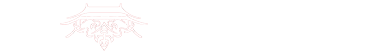

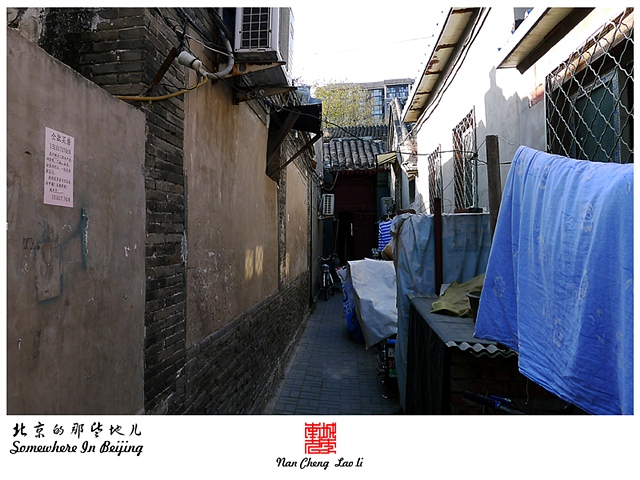

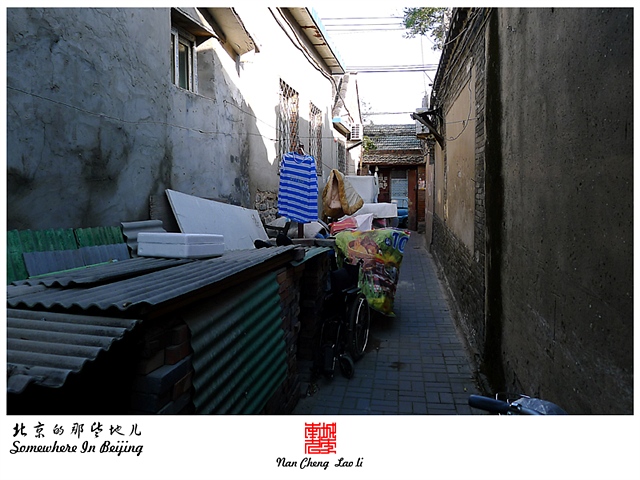

如果说杨宝森是京剧舞台的红花,那他的堂兄杨宝忠绝对是幕后的那片绿叶。紧邻杨宝森故居的15号院就是著名京剧琴师杨宝忠的故居。如果从结构看,两院原为一体,是一座标准的两进四合院,后来两院分开,15号独立开门,使17号和15号成为了独立的两座四合院。

有关杨宝忠先生的出生日期一说是1900年,一说是1898年。其父为杨桂云长子杨孝亭,也就是杨宝森的大伯。杨宝忠叔伯弟兄三人,宝忠居长,二弟宝义,习花衫,曾从吴彩霞学艺,不幸青年时病逝,三弟就是杨宝森。

杨宝忠早年学习余派老生,二三十年代是宝忠舞台生涯最活跃的黄金时代,虽然没有挑班唱头牌,但他在京剧舞台上已是一位很有名望的老生演员。他与杨小楼、尚小云、小翠花、章遏云等许多名演员都合作过,很受倚重。

17岁变声后,杨宝忠居家休养开始研究胡琴、钢琴、小提琴和西方音乐理论知识。他还与许多音乐名家交往,如老志诚、柯政和、刘天华等。他拉的一手小提琴,每个音符都好似一条优美的弧线,或出于幽谷,或腾入云端,余韵不绝。杨宝忠常在天主教堂给唱诗班伴奏圣歌。只要他去,便有人也跪在圣众席后排祈祷,为的是听他的演奏。

一次,北京协和医院礼堂举办音乐会,其中有老志诚的钢琴独奏,也有他的小提琴独奏。杨宝忠用小提琴演奏中国传统乐曲《梅花三弄》,令听客与同行惊叹不已。“意悠扬,气轩昂,天风鹤背三千丈。”中国古人的乐思被他的西洋技法演绎得细腻流畅,并放射出异样光泽。杨氏“三弄”像春风吹遍了京城。很快,这支曲子由美国胜利唱片公司以优厚的酬金请他灌制成两面一张的唱片,一上市即畅销全国。

上个世纪30年代初,北京有位以“雍女士”名义登台唱京戏的德国女人。她天赋很好,又受过名家传授,与她合作的老生演员便是杨宝忠。二人合演的《四郎探母》等剧,都获得好评。一次,他们在北京吉祥戏院演《法门寺》,角色的阵容非常整齐。开演之前,下场门台口忽然竖起一个启事牌,上面写着“杨宝忠艺员嗓音失润请君原谅”几个大字。观众一时议论纷纷。该他上场了。虽然第一句要了个碰头好,到了后面,即使已把调门放低,但他唱起来仍显吃力。全剧演得平淡,无精彩可言,而观众很谅解,没一个人喝倒彩。足见,杨宝忠是有人缘的。这出《法门寺》对他来说,震动很大。也引起朋友的关注,一位老票友看罢,即说:“信忱的前景不妙了。”

正是由于嗓音的变化,这位余派正宗老生放弃了演员的行当,走上了琴师道路。有人说:原本他该大红大紫,是烈性白酒的嗜好,终止了他的演艺生涯。

照行内的规矩,在未拜师以前是不能吃戏饭的。也就是说,你杨宝忠的胡琴再拉得好,没有师傅也不能算文场。在民国二十三年12月20日,他在北平“同兴堂饭庄”拜弦子圣手锡子刚为师,杨宝忠从此正式改为琴师。

杨宝忠第一次正式登场操琴是拜师后的第四天,为马连良伴奏《借东风》。马连良待杨宝忠刚拜了师,即邀请他加入自己的戏班“扶风社”。马连良处处以礼相待,酬劳极高,不但在广告、报纸和戏单上,加上“特请杨宝忠操琴”的旁注,而且在舞台上设立琴师专座,真是尊宠备至。每次杨宝忠举琴出场,台下必是一片掌声。为表谢意,他总要向前走几步,或点头或鞠躬,然后再退回到琴师的座位。

杨宝忠从不反复调弦,定音向来是一手准。应该说,马连良的演唱和杨宝忠的伴奏在风格上有很大的不同,但彼此配合默契。那时他俩合作灌制的《借东风》、《甘露寺》、 《苏武牧羊》等老唱片,现在都是极具欣赏价值和珍藏价值的声腔艺术资料了。翡翠玉石无其光润,丝绸素绢无其细致。杨宝忠的胡琴实在太好了,常常是胡琴花腔迭出,掌声热烈而长久,以致造成喧宾夺主之势。加上他率性而行,不管谁唱,胡琴从不收敛,像只万花筒似的,令人目眩神迷。有一次,马连良的情绪低落,演唱效果欠佳。一路演来,心中暗自不悦,觉得是杨宝忠的胡琴刮了自己的胡子。也就从那晚起,马老板疏远了颇具威胁力的杨宝忠。杨宝忠也是个心细之人。他不久即发现:马连良演出时,用的是自己;可在吊嗓子的时候,就换了人。杨宝忠私下里对朋友悄声道:“我快要离开马家了!”

杨宝忠与马连良分手之后,有段时间很不得意。闲来无事的日子,在客观上给他一个反思的机会。他反复地想:难道自己的人生真的应验了通天教主那句话:“胡琴再好,也是傍角儿,俯仰由人,自己不能做主。”经过这番打击,他决心帮助弟弟杨宝森,“要让我们老三成名!”一定把他雕琢成器,务使其身价地位并驾于马连良。

苍天不负有心人,杨宝森终于有一天,组班挑大梁唱头牌了!凡杨宝森演出,海报上必写“杨宝忠操琴”5个大字,以加大影响力。杨氏昆仲的合作,对杨宝森的表演是个极大的鼓舞和激励,其嗓音也越发地好起来,每场演出也都十分卖力,常常贴演“双出”。在当年,杨宝森的唱,杭子和的鼓,杨宝忠的琴,构成了三驾马车,名震梨园界。

杨宝森真的成了继余叔岩之后、成家立派的老生。杨宝忠用胡琴把弟弟包个风雨不透,杨宝森所有的行腔、吐字、用嗓、气口,都在这位伟大琴师的掌控范围之内。从杨宝森的身上,也找回并再现了杨宝忠自己的舞台青春。难怪有人认为:杨宝森创立的杨派之能够流传,哥哥的胡琴要占一半的功劳。甚至有这样的看法,与其说宝森会唱,毋宁说是宝忠会拉。若无杨宝忠指导唱法并作唱腔设计,《文昭关》、 《碰碑》、《击鼓骂曹》等杨派名剧的舒展平和、古朴苍凉的表演风格,也不会如此盛行。俗话说:牡丹虽好,还须绿叶扶持。但对杨氏兄弟而言:“知否,知否,应是绿肥红瘦。”

一个人的生命力,大多在困境中滋长。弟弟跻身京剧“四大须生”的行列,杨宝忠以全部心血和大半辈子生命实现了“我要帮助老三成名”的诺言。大丈夫轻生死,重然诺。这就叫“一诺千金”。

1966年“文革”开始,杨宝忠立即被他的学生、红卫兵以“反动权威”的罪名打入牛棚,成了天津的“牛鬼蛇神”。后来,杨宝忠身患重病,回北京的家中就医。在此期间,他常去梅兰芳家和姜妙香家串门。

1967年,天津市戏曲学校的红卫兵到北京串联,在西单的一家乐器店发现了正在屋内摆弄胡琴的杨宝忠。遂将其劫持回津,囚于斗室,无人管理,无人过问。几日后,一代琴师杨宝忠因冻饿而死。

本条记忆来自贡献者“南城老李1979”,该贡献者于2018年6月入驻本项目平台,参与记忆贡献,现已成为本项目的合作伙伴。