校场小七条言菊朋旧居

在讲述校场二条的时候,专门对5号做了介绍,这里是著名的京剧表演艺术家,梅兰芳亲传女弟子言慧珠的寓所。而其父,赫赫有名的京剧老生演员言菊朋与其居住并不远,就在校场小七条。

言菊朋先生出生于1890年,北京人,蒙族正蓝旗。老姓玛拉特,名延寿,字锡其,号仰山。延、言谐音,遂取以为汉姓。其父为清末举人,高祖松筠,清朝嘉道间名臣,曾官至武英殿大学士,军机大臣。

言菊朋幼年就学于清末的陆军贵胄学堂,满业后,曾在清末的理藩院,民国以后的蒙藏院任职。是时正值北京京剧兴盛之际,言菊朋好听京剧,常出入北方戏场、茶园,常至“春阳友会”票房彩唱,并与梨园界广有交往。曾从著名票友红豆馆主和名琴师陈彦衡学习演唱,同时与钱金福、王长林学身段练武功,又得到杨小楼、王瑶卿的指导。初唱为票友身份,专学谭鑫培,以演《战太平》《四郎探母》《桑园寄子》《捉放曹》《南天门》《空城计》《汾河湾》等谭鑫培常演出的剧目受到好评,被誉为“谭派名票”。

1923年梅兰芳先生赴上海演出,约言菊朋同行,协助梅兰芳演剧,因此时言先生任职于北京的蒙藏院,遂托人请假以名票身份同梅赴沪演出。言菊朋除与梅合演《探母》《汾河湾》之外,亦单独主演了《战太平》《骂曹》《卖马》《定军山》等谭派戏,由陈彦衡操琴,演出颇受好评。不过言菊朋却因此以“请假唱戏,不成体统”的名义,被革退职位。先生迫于生计,加之对京剧的酷爱,遂“下海”为专业演员,此年已33岁。

言菊朋做了专业京剧演员后,学习更加刻苦、勤奋,他日出而练,日落而息,加上频繁的舞台实践,技艺大进。常为名班争聘,有时以双头牌合作演出。如1925 年与王幼卿组班南下上海,演出了《汾河湾》《武家坡》《回龙阁》《琼林宴》等剧。同年又搭双庆社,与尚小云合演了《汾河湾》《林四娘》,与王长林合演了《琼林宴》等戏。1926年与王幼卿、孙毓堃合组又兴社;1928年与徐碧云合组云庆社。言虽票友出身,因其有着较好的文化修养,对谭的演剧,有着深入的研究,他不仅在唱念上下过苦功,而且学习谭的身段做派,颇能领会谭演剧之神态。因此,被誉为谭派须生而著名于大江南北。

“言派”艺术以唱腔取胜,唱腔都符合剧情和人物思想感情,对京剧老生演唱艺术的发展有很大贡献。言菊朋的演唱特点是:腔由字生、字正腔圆、吐字、归韵精确。在演唱上,多用字重腔轻的方法,旋律丰富,抑扬顿挫,千折百回,若断若续,变化多端。行腔似险而实圆,似纤细而实苍劲。每出戏的唱腔都各有异致绝少雷同。他的念白也深具功力,字字清晰,娓娓动听。

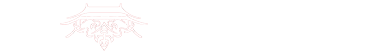

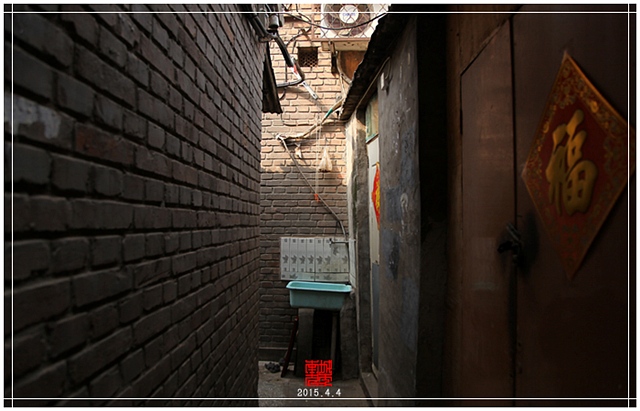

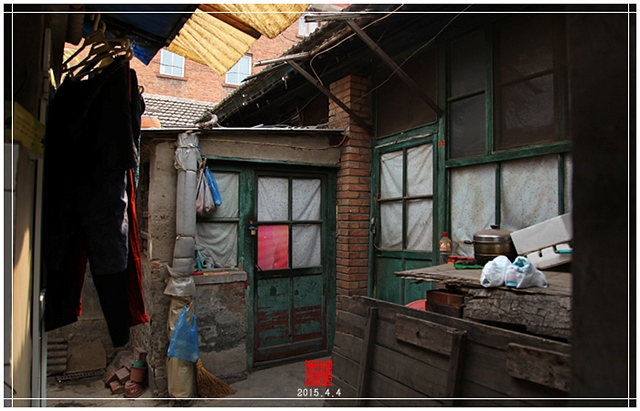

言菊朋先生位于小七条的故居目前已分成多组院落,其中1号和3号大门紧闭,不能进入内部。5号和7号院落也残破不堪。1942年6月20日,言菊朋先生病逝,有资料说先生病逝于小六条的寓所,但至今没能考证具体是那座院落。也有资料显示先生病逝寓所为小七条,但具体没说明是那座院落。我在记录小六条的时候有两处院落存疑,一处是16号,另一处是33号,都是这条胡同比较不错的院子,但并不能证明这两座院落和言菊朋先生有什么关系。

在我拍摄的那天,胡同里有俩老哥跟我说,5号院在言先生去世后成为了杜聿明将军的临时寓所。当时院门很大,院内也很深,门口有哨兵站岗。不过从目前对5号院的状况来看,很难联想到当年三步一岗的场景。

本条记忆来自贡献者“南城老李1979”,该贡献者于2018年6月入驻本项目平台,参与记忆贡献,现已成为本项目的合作伙伴。