镶红旗满洲都统衙门旧址

新文化街原称石驸马大街,这条街历史遗迹有不少,最著名的就是原实验二小占地的克勤郡王府。今年初夏来过这里,拍了王府的东路建筑遗存。另外街东口的鲁迅中学也很有名,原来是女中,初中的时候再门口游荡过,想喷个姑娘,只不过一看门口蹲的那帮人,算了,别给自己找事儿了。

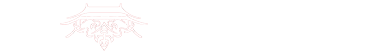

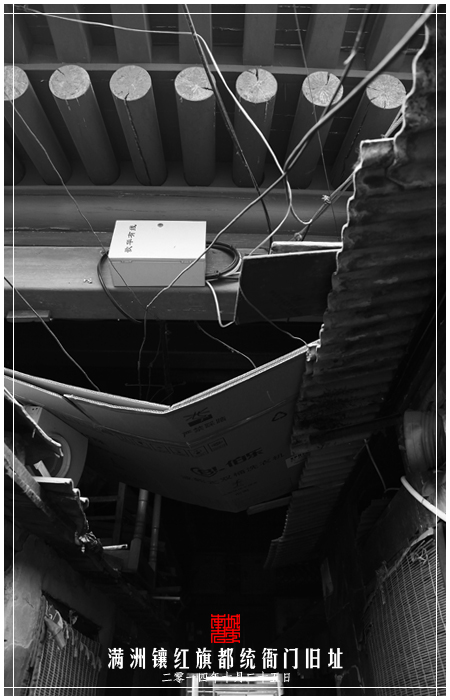

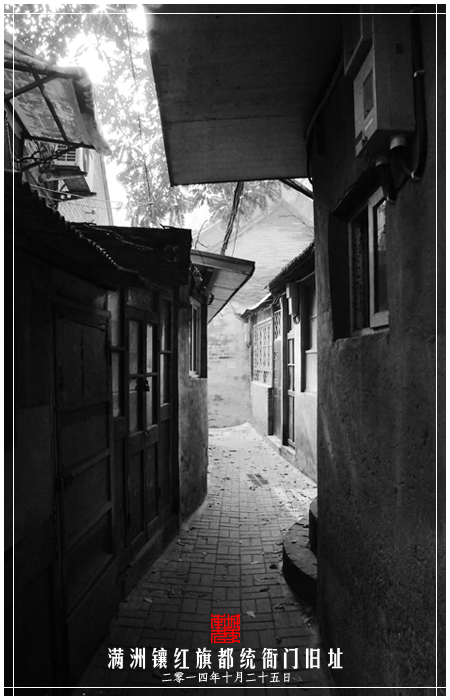

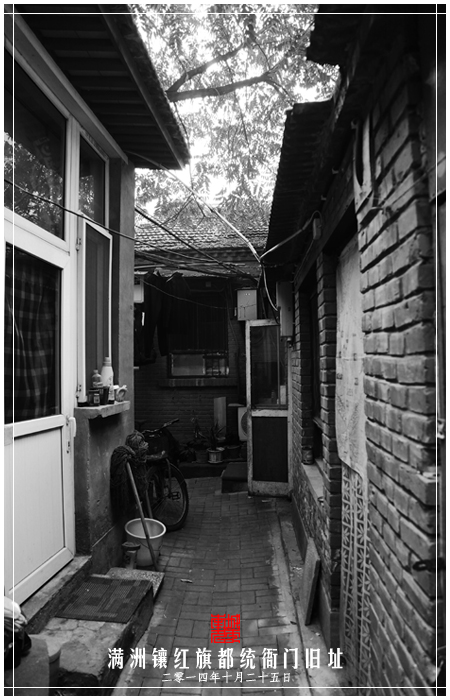

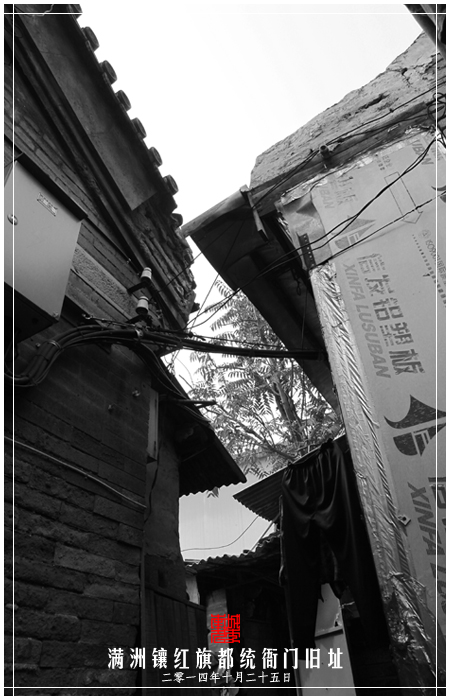

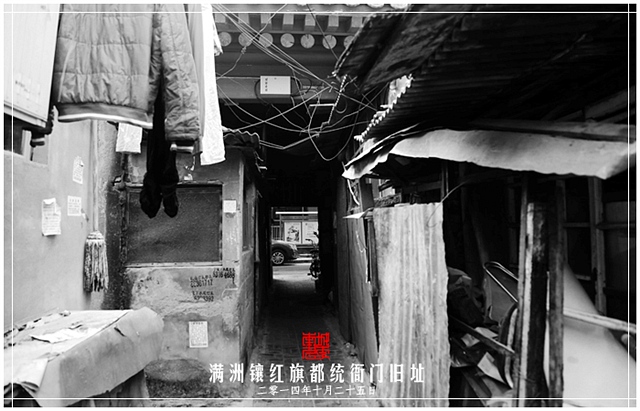

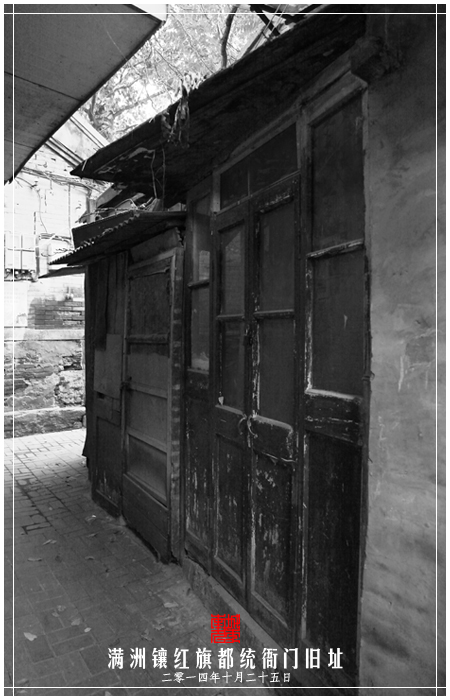

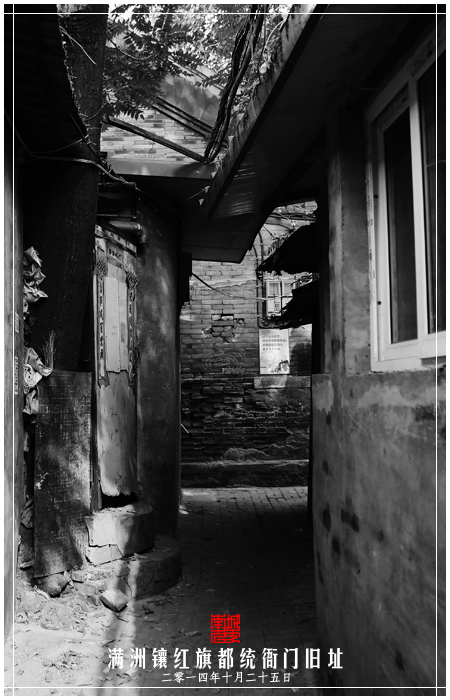

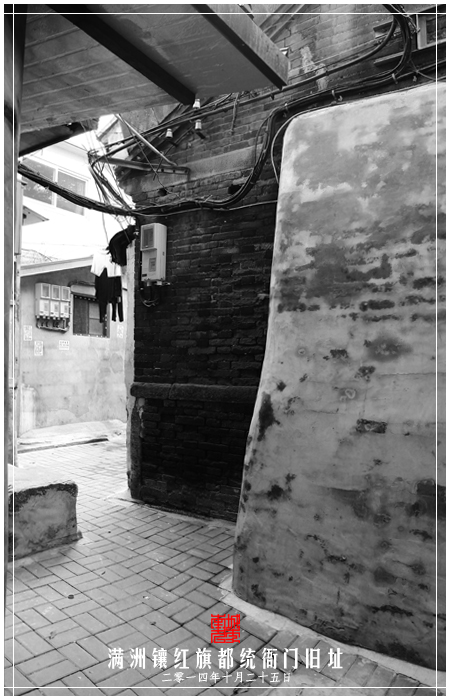

过了佟麟阁路继续往西,老房子大多集中在路北,137号,外观独特,区别于传统北京院落的大门,这里就是过去的镶红旗衙门,也是北京城保留下来为数不多的八旗都统衙门之一。

据《八旗通志初集》中记载:“镶红旗满洲、蒙古、汉军都统衙门,初设于石驸马街南。雍正六年准奏,将石驸马街北官房一所,共一百零四间,作为三旗都统衙门。”又据《钦定八旗通志》记载:“乾隆元年,增房二间。”编纂于光绪初年的《畿辅通志》、《光绪顺天府志》均载镶红旗满洲、蒙古、汉军都统衙门仍在石驸马大街一处。中华民国档案载,镶红旗满洲都统衙门在“石驸马大街48号”,镶红旗蒙古衙门在“西城回回营4号”,镶红旗汉军都统衙门在“西城授水河8号”。根据上述记载,雍正六年(1728)后,今新文化街137号的衙门为镶红旗满洲、蒙古、汉军都统衙门。光绪初年以后,为镶红旗满洲都统衙门。

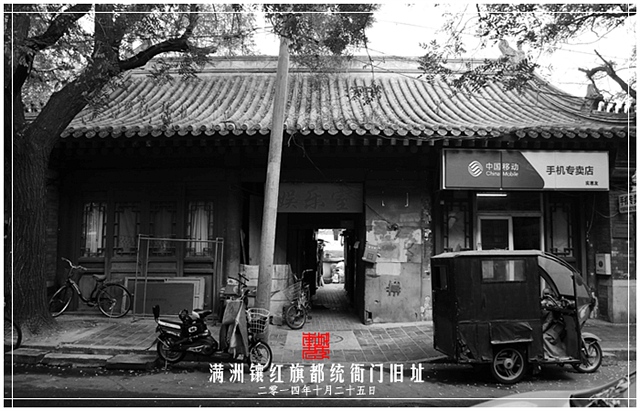

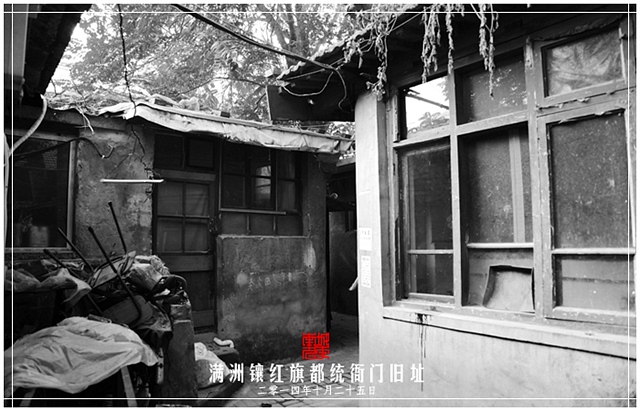

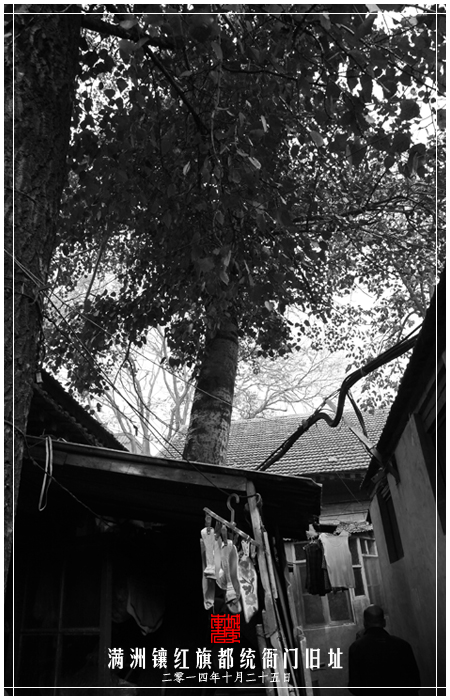

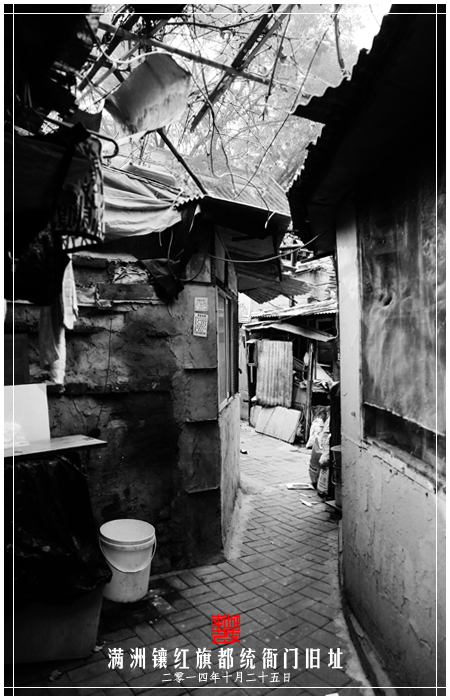

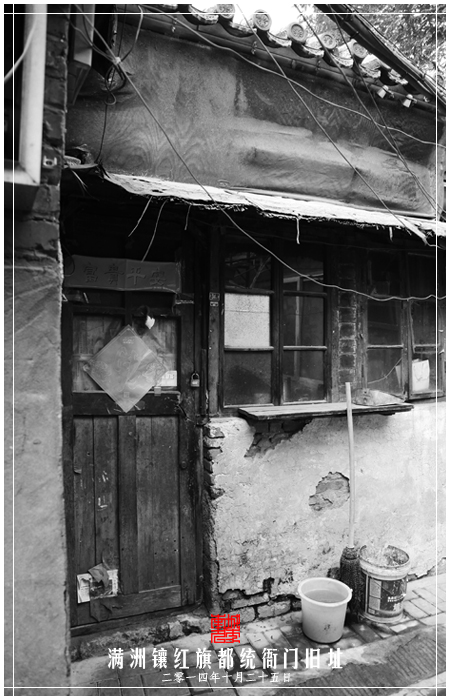

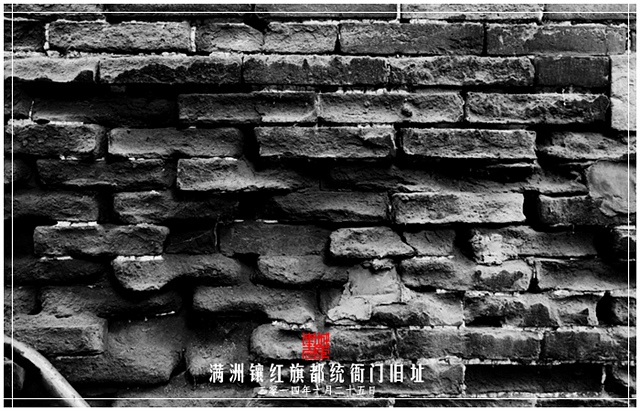

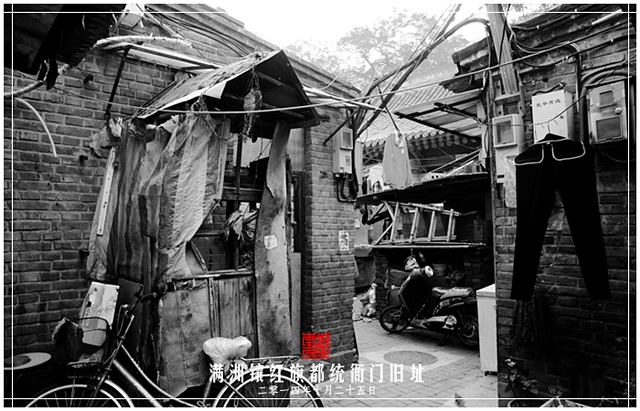

中华民国时期,此处曾作为粮库。中华人民共和国成立后,此处改为新文化街第一小学,老人都称“石驸马一小”。后来,该院变成了居民居住的大杂院。大门原为硬山式三间五架,现已有所改建,屋面是仰瓦灰梗过陇脊。大门的抱鼓石、拴马桩等均不存。大门内有北房五间,东、西厢房各五间,檐廊已被扩建为房间。北房及东厢房的屋面为仰瓦灰梗清水脊,西厢房的屋面经过翻修已失原貌。

镶红旗满洲都统衙门原存有数量丰富的档案,时间从雍正元年一直到民国14年,内容主要为镶红旗满洲都统上奏朝廷的奏折文书,大部分以满文作成。上世纪30年代,这批档案散落民间,流传到上海,被日本学者购买,收藏在日本东京东洋文库清代史研究室,称为《镶红旗满洲档案》。这批档案现存共计2400件,主要包括封筒、奏折原文、圣旨记录、绿头牌、系图、都统之印等形式。日本的清史专家神田信夫等人先后在1972年、1983年两次整理出版部分档案。1987年2月,中国学者关嘉禄所译《满文译著雍乾两朝镶红旗档》由辽宁人民出版社出版。