珠市口西大街当业公会旧址

前门外珠市口在过去称“猪市口”,这里过去是贩卖生猪的交易市场。在查阅清末的一些老照片中,确实找到了在前门楼子以南的生猪市场照片,没有摊位,几个伙计抬着猪就放道儿边儿,等着人来买。不过那里的位置应该是肉市街,但肉市街的形成和“猪市口”有一定渊源。再后来皇帝每年祭天祭先农,都要过“猪市口”奔天桥,怕有碍观瞻,这个生猪市场就迁到了今东四米市大街一代,所以很多老人一提到东四那边的一些地方,依旧称呼猪市。前门外的“猪市口”北移了,但地名保留了下来,清代雅化了这个地名,改为如今的珠市口。

也有资料认为珠市口的更名是和前门外有珠宝行当有关,但这一说法其实没有确凿的证据,仅仅是民间的一种说法而已。珠市口其实指的就是前门大街的十字路口,南北走向叫前门大街,从楼子一直通天桥南大街,东西走向的分别为珠市口东大街和西大街。因为地处中轴线,东大街为崇文地界儿,西大街属于宣武地界儿。这样同街分俩去的情况在北京挺多的。比如鼓楼东、西大街,南、北新华街。最著名的,莫过于东、西长安街了。

因为紧邻前门外大栅栏和鲜鱼口,珠市口在过去也是非常繁华热闹。在往早了我真不知道了,反正打我记事儿起,珠市口的铺面的非常多。让我记忆非常深的,是在十字路口那里还有一个固定在电线杆子上的警察楼子。过去的老人总提起“道儿南”或“道儿北”,这个道儿,就是珠市口的民间俗称,可见当时的珠市口在北京城的知名度。

珠市口的繁华热闹一直延续到2000年两广路拓宽前。虽然现在沿街依旧是商铺林立,但早就失去了那会儿的味道。1995年刚学烹饪,我的第一把王麻子柳刀就是在珠市口广全杂货铺买的,也是一家经营多年的老店了。1999年,还是跟珠市口,一家国营光学器具长买了一架仿德军10倍望远镜,那天还顺便再旁边的五金杂货铺买了不少钉子什么的。可以说那里当时特别热闹,十字路口周边都是各种门市部,卖什么的都有。

2000年以后,整个儿两广开始拓宽,再加上2005年以后前门大街改造。过去繁华的珠市口景象再也不见了,除了基督教堂保留外,其他的都消失了,就连著名的珠市口电影院也没了。

我曾今个讲述过珠市口东大街的一座保存完好的四合院,那条街是老珠市口东大街唯一残留的一段,当年拓宽的时候因为这段是斜的,所以没拆,从南侧直接打通了。所以东大街还保留了一部分过去的老样子,从北桥湾到草厂十条,就这么一段儿,而且进保留路北的房子。而处于宣武地界儿的西大街,除了丰泽园外,恐怕人们知道最多的就是纪晓岚故居了。2009年冬,我拍过在粮食店街南口出来的一栋小楼,荒废了好几年,本以为会保留,可没想到最后还是给拆了。

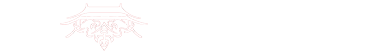

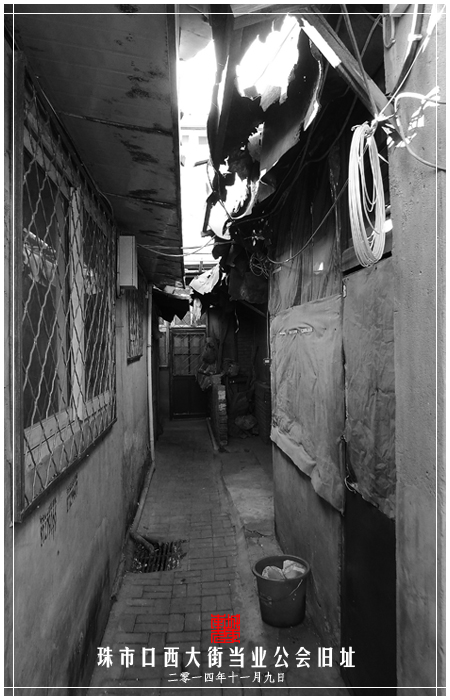

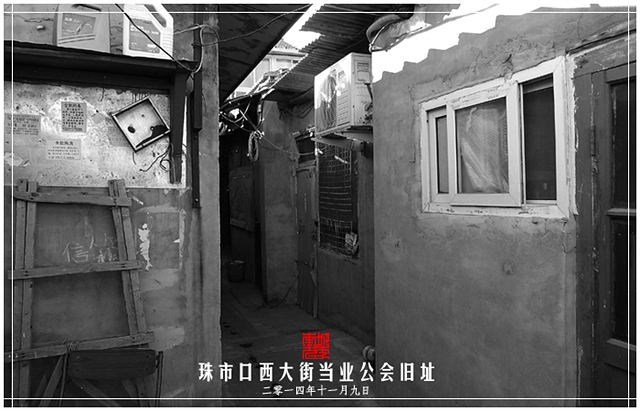

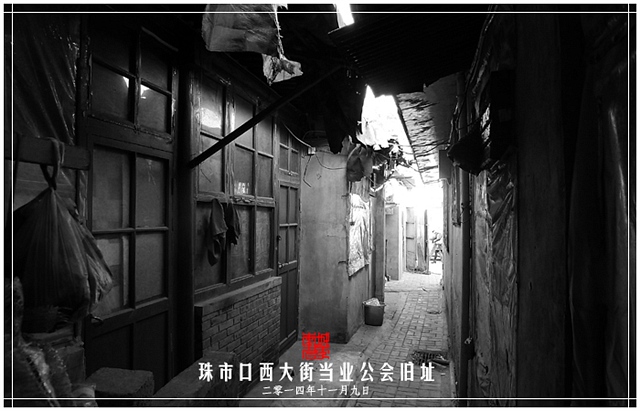

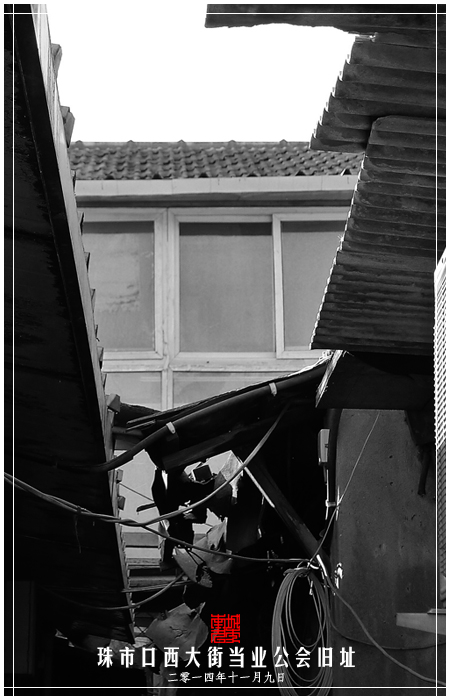

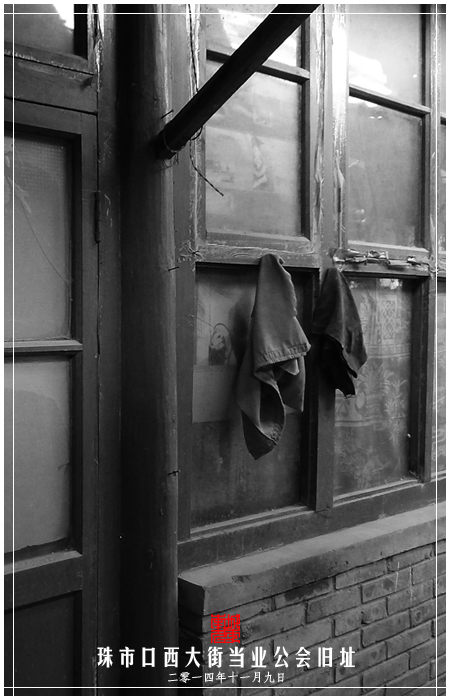

两广路的拓宽改在肯定牵扯到拆迁,西大街马路两侧所有的平房院落全部遭到了破坏。目前所有保留下来的,基本上都是过去院落的后院,而独院的院落,全部消失。在路北的88号,拆改后的院落,在历史档案中显示这里曾经是当业公会,可如今这个院子的结构完全被破坏,仅剩一个后楼。

在过去,北京城各个行业都有自己的行业工会,比如以后会介绍的梨园公会,铁树斜街的饭庄行业公会,包括我至今没查到正确门牌号的牛羊商会等。而所谓公会,即旧时同行业的企业联合组成的行会组织。遇到什么事儿,比如调价,降价的,大家一起商量,或者哪家有困难了,其他的帮衬一下。典当行业在过去也算是非常普遍的一个行业,电视剧《九九归一》就是描写老号天合当的故事。从中能了解过去典当行业的规矩和文化。1949年以后典当行业被取缔了,不过这几年又慢慢恢复了。

这个典当行业公会的旧址位于老电影院西侧,以前是两进院。上初中的时候,每到周末我就从广安门南坐53到珠市口换23回双井,当年的车站应该就在88号附近。车站前是个国营门市部,卖什么的记不清了,就知道门口有只年龄超大的老母鸡,冠子都是紫红色的,爪子都发黑了。每次我等23的时候都看见它跟门口的树坑里转悠,从不乱跑。

在我拍摄的时候,本想询问一下院内的居民有关这个院子的历史,可唯一看见的一户居民还操着外地口音。算了,瞅模样他还没我大呢,铁定不知道这里以前干嘛的,还是通过其他资料查找吧。顺便说一句,这条街上还有一家珠宝行业公会,但已经被拆了,应该也在路南。