圆明园的文化景观:世界遗产保护方法谈

稽考圆明园的文化景观,从建筑学、城市规划或是景观规划、还有从家具设计、书画艺术与考古学修复专业的视角看,叠落了清代、民国、解放初期、改革开放后至少四个历史阶段的理论经营与实践。实践性上是公园规划、单体建筑设计、日常文化教育活动策划以及园区管理学、室内家具设计以及用品设计的综合问题。

1.1圆明园文化景观辨析

圆明园世界遗产的物质与非物质属性的问题,如何清楚地、清晰地恢复圆明园世界遗产的轮廓,成为一个令今人困惑的问题。例如,圆明园的原始边界与公园的范围在哪里?并不需要在实地,也不可能再现,但是应该在图纸上体现出来。最近北京三山五园已经出台“绿廊”规划,因此,似乎圆明园文化景观也可有一个大地上的标志,可以用设计古色古香的界碑、地面上绘制的色彩或线条来提示这个范围(图-1)。

图-1 北京三山五园及西郊(西直门外)园林航拍_上图;总平面图-下图。

下4为圆明园范围示意

以历史地图、文化景观的最大化,实现包括三山五园在内的圆明园全景的范围论定。将目前实践活动中,遗址保护的框架搭建出来。由此提出,遗址保护目前更需要建筑学及其历史建筑保护学科与考古学的双重勘察。例如现状用大地测量图纸对圆明园历史范围、现状进行调研。对目前地面建筑、建设从文化景观的角度进行分级。化整为零开展实践工作的序列。目前,圆明园的研究多集中于独立景别的遗址规划。在多种方法,如木、砖石、夯土、园林植物的遗产保护上,例如清洗、拼镶、修缮或是结合考古及园林古水法(喷泉)等小品、动物、植物景观、室内家具、用品(文房四宝、餐饮用具等)陈设(绘画书法、装饰品)的设计上其实还是有很多文章可做,以应对圆明园文化被散落世界的情况。恢复大众一个具象的复原文化景观。

甚至可以结合人物形象的嵌入,类似北京大观园的主题游览方式:按照历史分期,建筑发展展示。或是雍正;或是乾隆、嘉庆;或是道光、咸丰、懿贵妃,或是慈禧、道光、光绪;或者是英法联军、八国联军火烧圆明园等三山五园与西郊部分行宫的场景,这些可以运用真人、蜡像、仿真机器人、投影以及三维影像等形式结合重要的纪念日,用三维打印机打印等方式出轻质材料的足尺建筑模型,重新搭建在遗址台明上。很多同样的皇家园林,不需要这样做,但是圆明园可以通过这些方式传播爱国、和睦的文化精神。

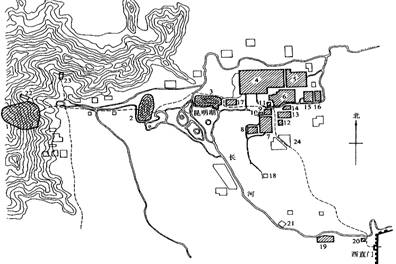

也可让有关专业的学生参与组装在遗址上,一方面研究三山五园整体蕴含的传统工艺,例如样式雷、马辉堂、郎世宁、蒋友仁、王致诚等包括旧时八大木厂的大木作、小木作、油漆彩绘、清代西洋作法等。从组装制安到拆除,以仪式艺术展示圆明园从建设、存在、繁华到虚无的过程(图-2)。

图-2 三山五园匠作工艺:样式雷圆明园勤政殿“烫样”-图左;马辉堂匠作后人马旭初先生——图中;西洋楼铜板——圆明园西洋匠作技术同步于当时的欧洲透视图-图右。

与故宫现状对照,或是在石刻博物馆保留的圆明园汉白玉器物的再现上来说,以游客视角,视觉精确性的遗产物质是否可以结合到当现代圆明园公园的规划与建设中,这里面可以在实践上有一个五年到十年的准备、考证与方案的筛选。具体而言,可以展开一些竞赛。让各界、各层面的专业学者、学生以专业养成的方式,通过国内以及国际级别的竞赛来参与到这个课题中去。甚至可以在大学中循环接力,从历史学、考古学、建筑学(建筑学与城市规划)、景园林专业、室内家具陈设设计、书法绘画艺术、社会科学(包括哲学、心理学、新闻学等)等等学科展开一个学科链接(图-3)。根据这些学科在研究圆明园问题的基础以及发展做如下分析。

很明显,建筑学与风景园林或环境艺术虽然在研究圆明园的技术上占有优势,但是总的研究和实践任务是滞后而且数量巨大的。对于历史学、考古学以及社会科学方面的发展来说,总体研究与实践问题,尤其是实践方面的研究要放在建筑学、风景园林和环境艺术的学科上,现阶段,这些研究还有大量的空白需要补充。至少在《圆明园》学刊及其他期刊论著中,需要做一个布局规划。

图-3 圆明园文化景观研究的学科分析(一)

1.2 圆明园文化景观研究之“实践性与技术创新”

这是目前具有实践性的学术研究方式,充分运用高校设计选题及科研机构的教学与技术创新功能。又如,通常竞赛周期在半年左右,逐渐打磨精准的文化景观的遗产信息,数字化或是工艺修复的研究等。过去,在策略研究上,最早介入世界遗产研究是社会科学的期刊著作。北京一些大学在上世纪90年代,分别在人文地理学、地质学等专业构架中,从国际策略的角度展开世界遗产问题的研究。这方面的研究从文化研究、文物古迹考证、国际文献法规的角度,明显要早于建筑学与历史学等领域的对历史建筑问题研究的模糊界定。根据目前中国圆明园学会常务机构的专业职责等,可以学习联合国教科文组织在埃及阿斯旺工程项目中,美国白宫协助筹措“世界遗产信托基金”的方式。

结合保护基金(国家及来自国家允许范围内的募捐等资助形式、国家科研课题经费等)的必要投入比例,进行构想。简而言之,一方面展开圆明园文化景观研讨的专业性;另一方面,从世界遗产保护的多学科重叠研究的现象来保护这一中国重要的罹难地。由内及外,产生一个纪念日的记忆强度。

世界遗产的定义恰好说明了我们对圆明园文化景观的定义。

“世界遗产具有突出的普遍价值,是全人类共同的财富。其中文化遗产包括纪念性建筑、建筑群以及其他具有历史、审美、考古、科学、人种学或人类学价值的场所;自然遗产是指具有突出普遍价值的物质、生态和地质结构,受威胁的动植物物种的栖息地和从科学、保护和审美角度具有突出普遍价值的区域。”

1.3 世界遗产的保护方法与实践启示

——共同创建圆明园保护理论与文化景观的世界级高度

作为世界遗产级的圆明园,其保护方法,在一定程度上让我们想起圆明园学会作古的杨乃济先生,他曾经在圆明园学会望京会议的时候,握着我的手,恳切交谈。想起他主持设计的荣国府,还有带领当年《红楼梦》电视剧团队,把清朝盛世皇家园囿作为一所学校场地,来拍摄这部经典。而杨老在公开渠道曾说过,一个是河北正定的荣国府复原;一个是北京的大观园都是他本人设计的作品。定下了以明清府邸花园为基调的建筑风貌。当然,在建筑单体设计与施工中,据当年参与人士回忆,通过在房修一、房修二保留的传统技术遗产完成这一重要的名著主题公园。因此,在复原作品上提供了一次重要的实践互动,而且这是站在一个红学研究为底蕴的传统工艺上进行创作的“大观园”,其建筑设计还引入大观园菜品的研发。开设大观园酒店、饭店。为游客提供餐饮服务消费,设计规划的成熟,反映了红学研究的多学科成就,在此不一一列举。2013故宫午门,曾举办印度皇室古代精美的宝石工艺品展览,让我们也从生活细节上体会到文化比较学视野下的美学态度,体会西域文化之于中国文化的盛大繁华。故宫古建部提出研究明清皇家建筑木工艺方法,也是对故宫等同一类型建筑中的泱泱大国之气、东方气韵“大壮”、“适形”的追溯;北京市文物局李彦成先生及其团队在遗址保护上经验丰富,结合北京市文物局的考古发现及修复技术,完成了圆明园遗址展示实践,这是具有世界文化遗产保护先进技术水平的,尤其在土木施工问题的发展上,为国内外同一课题发展,提供了良好的研究范本,具有遗址景观规划施工的创新性。因此,国家文物局专业技术可以去友邻国家援建项目发展修缮工程,近年欧洲一些国家在历史建筑修复上也在寻找中国的援助,从技术到资金上。国家公园管理部门、国家文博研究及各级文物管理部门所持有的文献与技术又为圆明园文化景观研究本身提供了一个可触摸的传统“非物质文化遗产”序列(例如,园林管理、室内家具陈设修复设计;细化到圣旨、奏折等特定环境用品;餐饮用具以及膳食厨艺;书画古董、服饰纺织品等等)。这些内容可以作为展示、科研的选题。故宫博物院在美国大都会博物馆展示乾隆花园,就是这样去经营的,其展示用乾隆创造的物品,构架出中国色彩、尺度、空间等文化景观的整体性,取得了良好的效果。

圆明园学,是一项最具有技术含量的文化景观选题。因为首先是爱国主义、文化属性对中国技术的目标,类同于华沙重建;又与世界文化遗产保护理论同步甚至走在前列,在历史文化景观规划与实施中完善地通过考古、遗址清理以及建筑调研,发展出合理的、合乎国人情感价值观的景观。对国内众多大学的历史文化遗产保护专业建设来说,圆明园,是一本活的教科书,值得专业高校长期研究,介入教学。

长期性而言,三山五园地区原本有一支由海淀区古建园林协会影响的施工队伍。客观地说,这些圆明园保护历程都是走在世界前列的国际理念发展的内容,尤其是遗址保护在施工技术上结合考古发现的实践。不仅完成了工程,而且撰写了大量专著,对往往在旧学术体系上不经常发言的施工技术与传统工艺来说,具有突破性。从某种意义上说,圆明园学会成立在建立爱国主义的文化景观价值意义上;尽管在技术层面,没有成立研究所机制,但是本身就是一座研究所。建议以后还可以加入文献部、皇俗文化研究、诗书画印(包括扇面、文房四宝、丝织品等)专项研究、器物部、纺织品(服饰、刺绣、建筑用绢纱、地毯等)、娱乐用具(传统体育、青少年玩具)及工艺研究等主题活动。通过古代创造性的文化活动带动文化创意产业研究的载体。其实,建筑学的考证方法就是通过文献、书画等;在当代考古学、博物馆学等技术基因催化下,完成圆明园学复兴的考证、复原、修缮设计等。

所以,中国文化,被习主席说起的“美丽中国”、要讲好中国故事。这个原则,同样应使用在圆明园的文化景观建设上。这个梳理过程,不是以今天我们要实现多少的结论;多少实践的成果为唯一评价标准。而是要以能够保护到何种完善、精准、具有美学高度的成果为标准。事实上,任何摸索过程的实践,任何感觉有问题的实践,在圆明园都是以最符合于世界遗产定义的成果为终结的。在研究和实践上,不需要操之过急,要把握圆明园场地的文献实证、把握技术的特征。与“红学”一样对于原本、评述本、续本、伪作等展开对比,最终还是恢复原本无论是理论还是实践上的“真实性”,这也是世界遗产的特征。说故,圆明园家国的意境、诗化的意境、山水的意境,有着清代“士、农、工、商”敬仰的文化景观。在《圆明园》学刊及相关专著之外,以建筑学为例,150年罹难纪念祭期间,有关圆明园的论述分别在《圆明园》学刊及学会会议通讯、建筑与城市规划学科、风景园林学、家具设计以及如《装饰》、《世界遗产》等大量国内外的刊物媒体报章发声。这是图-3、图-5的研究学科分析的基础,总的来说还是偏重大众历史视野,主要在新闻学上发展。

因此,在当现代公园时期的圆明园,其园路交通规划,早已打破了历史格局。交通方式上,符合现代游览行为的功能和效益。植物配置上,近年来除了荷花、菊花的主题之外,现代园林在构成艺术以及照明发展上,对圆明园的社会宣传具有新意。圆明园博物馆与非物质文化遗产,像是饮食、观演以及引导建设的主题化发展,将圆明园文化景观,即世界遗产级别的一代皇家园囿,结合园区保护规划、文物建筑修缮、山形水系涵养、网络三维再现等得以最大程度的修缮,我理解,是一种“微复兴”方式,逐渐去打开封存的历史景象。而目前堪称现象级的圆明园所有活动、是一个追寻研讨的文化性历程,唤起圆明园美学的思辨:都是此时彼时思想与现实高度的结合。

罹难的园林躯体,需要“问病”、“治病”的过程。如果西郊的泉水是引发此地园林生长的原因,在世界遗产保护问题上,历史园林的修复有着大量先例可借鉴。从植物种类,到水体的修复。西山的泉水,自古甘冽丰盈,灌入皇家园林的山水须臾。水的色泽、形态比目前园林中不可追寻的建筑而言,更易深入人心。这里的水至少有一个标准,是可以饮用的;可以泡茶;又对植物是一种滋养,赏心悦目;对游览者是“深而致远”的文化指向,可以慢慢培养学科效益。将这些质感传导出来。这就是圆明园有些可以分区为文化展示区?具体展示哪些内容?有哪些文化景观的焦点?

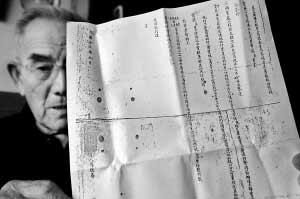

最后是关于结合游客服务的问题,其实也是文化景观展示的一个领域。国内现在文化博物地点使用大量志愿者,效果突出。日本为宣传文化,他们对游客的茶道表演是免费的,三弦琴表演是免费的。雅典卫城给人的感觉是,总有一些建筑在修复施工,这些也不影响游客参观,甚至允许游客近距离开放研究学习。北京2016年开展部分修缮古建区开放参观,取得良好的市民反馈。这一方式类似拓片、考古的参与方式。但是形式上又不是特别专业化、枯燥。在北京恭王府戏楼,进入观赏演出也会提供游客一些精致的小茶点(含在戏楼门票里,没有给人费用附加的感觉);北京孔庙的礼乐表演,则是免费的。日本人来了就奏樱花;欧美游客来了奏铃儿响叮当;中国人来了就是茉莉花;用的是石罄古琴,现在改为大型人物礼乐表演。早些年闲下来,几位善良的古曲演奏者老人会让年轻人穿上他们的清朝礼乐人员服饰拍照,与来宾互动友好,有无意间的惊喜,留存难忘的文化记忆。又如,苏州拙政园连接贝聿铭设计的苏州博物馆,全程免费。当年天平天国占据的拙政园,看似表情生动的草木花卉,其实背后有着一支庞大的管理队伍,或是一位善解诗情画意的园丁。在北京玉渊潭公园曾见过,这样隐藏在游客中的园丁会悄悄去掉芜杂的树叶、枝干,及时更换植物盆景的应季的种类。外行看热闹,内行看门道:园林的管理艺术须得“第二自然”真谛也。颐和园、香山能够保留下来那些清代的桂花盆景,园艺的非物质文化遗产传人一定起到了重要的历史作用。特别说起服务的问题,北海仿膳、故宫即将建成的大型餐厅以及曾经比较有特色的御花园宫廷小吃、颐和园听郦馆的涉外餐饮,动物园的豳风堂等,对圆明园在作为公园规划以及现状暂时持有的大量腾退空间的临时功能来说,可以提供一定的休憩、交通、餐饮、茶点服务则更为宜人。当然这些也可通过可移动的服务车来实现,是否需要建设如卢浮宫(图-4)一样的地下游览部分,或是作为紫禁城学的另一个展示场所服务。可以从设计方案的可行性上进行研讨,究其利弊,进行取度。

图-4 卢浮宫地下部分设计-左图;内蒙古元代中都遗址展示-右图

圆明园文化景观的学科内容及遗产研究的技术支撑可以以一简要图表示意(图-5)。

图-5 圆明园文化景观研究的学科分析(二)

| 建设时代 | 产权特点 | 匠人流派传承 | 文化遗产沿革 | 主要文献 |

| 明清时期 | 西郊私园 | 中日私园名流及寺庙园林辅弼 | 山形水系 | 文人笔记 |

| 清朝时期 | 西郊皇家园林,有着丰富的属于圆明园禁地的人文与自然物质资源。 | 雷金玉、西洋建筑师、皇家人员及文人经营 | 重建、新建、外来侵略罹难、损毁时期 | 皇家档案 内务府 工部 |

| 民国时期 | 收归政府管理 | 南缘部分划入北大校区 部分归今圆明园生产大队、大中学校等 | 地面建筑基本消失 | 历史学 建筑学 城市规划 风景园林 环境设计 书法绘画 考古学 器物设计 美食厨艺等 |

| 解放初期 | 市民公园兼农业区、101校区、工厂等多家单位用地 | 基本同上 | 成为国家爱国主义教育基地,同时也作为市民公园使用 | 中国圆明园学会的成立,标着着圆明园学的发展。其中历史学、建筑学、风景园林学、红学、文学、艺术学、海外汉学等多学科共建;组织系列讲座,形成”圆明园学“研究体系。 |

| 改革开放 | 北京公园管理处 海淀区政府 圆明园公园 圆明园生产大队 相关历史产权 单位遗留产权 | 21世纪后,圆明园大多数单位腾退历史用地。园区更为完整。文化遗产保护进入世界申遗及相应级别文化遗产保护阶段。 | 近年以遗址保护方式为主,80年代后,随着园区腾退有序进行。围墙、山形水系以及单体景别修缮、三维动画复原与打印技术研究、公园规划、博物馆与管理区仿古建筑建设为主要建设内容。 |

个人思考,未来对于圆明园学的研究与实践,是智慧城市的现代化建设问题,要把握其文化特征并服务好这一爱国主义场地。造就有别于紫禁城的传统山水景观,文化娱情,遗址记忆。

参考文献:

1、 文中有关图片来自360搜索

2、 文中有关图片来自百度百科。

作者:何力