儿时的四合院

1967年我出生在北京的一个传统四合院里。在我三岁的时候,因为父亲在哈军工毕业留校任教,我随同母亲一起搬到了哈尔滨。由于我父母白天要上班,我又被送回北京与姥姥和三姨住在北京西城区的一个传统四合院里。我和邻居家的孩子们整年几乎天天在院子里玩耍。我们定了一个“君子协定”:每天同时起床去院子里放风筝,跳皮筋,或踢毽子。如果我们当中的任何一个小伙伴打破这一“协定”,所有的伙伴们都去敲他/她的门叫醒他/她。冬天的时候,我们会兴奋地在院子里观看雪花从天上飘下,然后急不可待地在院子里堆雪人,或者互相打雪球玩儿。我在大院儿里的童年生活是甜蜜且无忧无虑的。

由于我父亲工作的需要,在1978年春我们全家又搬回了北京,当时我近11岁。我们在姥姥的旧四合院临时住了一年,直到我父亲的单位分给了我们一套在前门西大街11层楼的单元,距天安门广场步行大约10分钟,地点就是拆掉的旧城墙遗址。因为我们第一次见到这么庞大的建筑物还有两个电梯,那时我们的心情是既好奇,又兴奋,同时也很骄傲!新的单元有两个房间,每间都是3米×5米,另加一个4平米的厨房,一个2.5平米的洗手间,一个2平米的过道,还有一个1.5平米的阳台。

在单元里的生活是平静的,每家都与其他人家隔绝。这种私密性其实帮助我思考了很多事情并且形成了我的世界观。有时站在阳台上观看街上的行人都是一种奇妙的经历。每当夜晚万家灯火,城市的全景能把我的想象力带到很远,很远。下面的房子里,每一家都在讲述着他们的故事,每个故事都有它的苦与甜。因此,直至今日,我仍然认为房子是人们真实生活故事的帷幕。

1990年父亲单位新分配了住房,我家搬到了位于北京故宫东北方的美术馆后街的一幢塔楼的12层单元里,离北海和景山公园只有步行距离。除了在春节和生日的时候能邀请更多的亲戚朋来庆祝以外,在那里的生活和前一单元几乎相同。

在邓小平提出的改革开放政策引领下,我有幸于1988年去英国牛津布鲁克斯大学攻读建筑与城市设计学,半工半读。1995年毕业后移民到了加拿大,随后父母退休也来到了加拿大,并在安大略省创办了一家私立中医诊所,把传统的中医疗法带到了西方,发扬光大。我们住在安省郊区的一幢独立房屋。房子面对一座社区公园,使人联想起中国的庭院,只是邻居们很少互相联系。

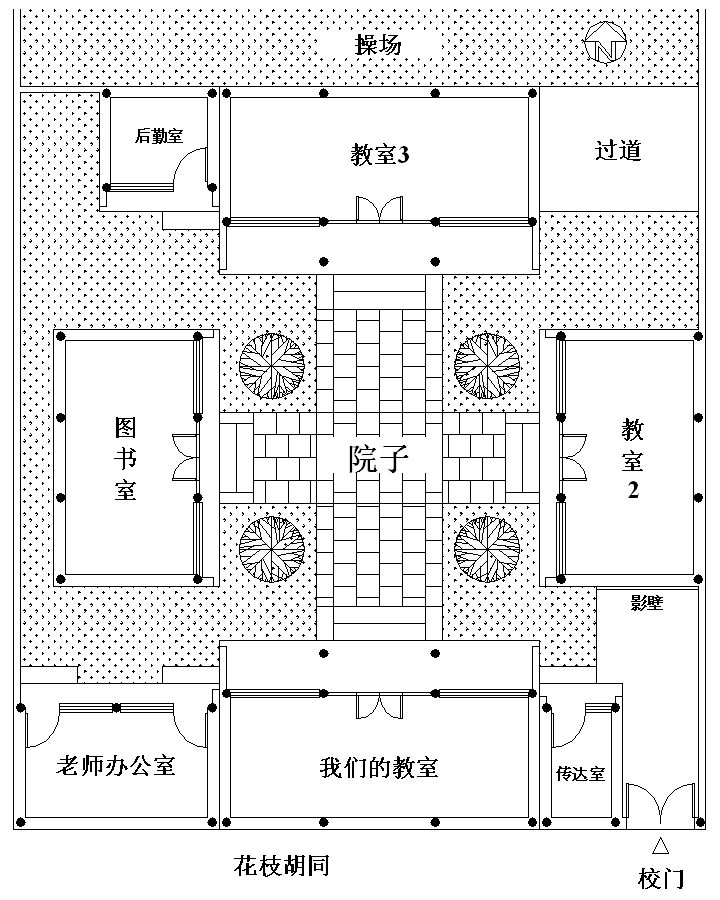

为我的博士课题研究进行实地考察,2007年9月我回到北京。离开故土12年,我惊奇地发现人事的永恒与变迁:北京现在完全是一座崭新的城市,只有点滴的旧建筑物存在。走在记忆中的街道,寻找我四合院式的刘海小学(刘海是道教传说中的一位神仙),我遗憾地发现学校已被拆除,且在原地建了一幢4层楼供一个机关使用。那所曾出现在我梦境中的学校已不复存在,然而我仍对它怀有美好的回忆:是在那里我第一次从算术老师那儿听到有关外星人的消息并唤起了我对宇宙的好奇;也是在那里我感到安全地和其他的小同学们一起玩儿到上课的铃声响起。鉴于怀念,我勾勒出记忆中刘海小学的平面图。

我记忆中的北京四合院式的刘海小学(张晓东绘图-2010)

文化的永恒与变迁是每一个中国人都在他们的一生中经历过的,并且无论情愿与否都不得不接受的。当今的中国普通百姓很多都不太在意旧四合院的留与拆;很多人仍把旧四合院看作是旧社会的象征和低层人群的蜗居:它们代表了落后。当我告诉北京人我的研究课题时,他们的反应总是一样的:“四合院?谁还愿意住在那儿?住在那儿的人们都迫不及待地搬出来,谁还在意保留它们?”很多北京人都觉得我研究这样一个不受欢迎的课题是在浪费时间。

丘吉尔说过:“一个悲观主义者在每一个机会中看到的是困难;一个乐观主义者在每一个困难中看到的是机会。”风水学也告诫人们无论做什么事情都要获得“天时,地利,人和。”换句话说就是,要成功,我们必须密切地与自然和社会文化的韵律息息相通。十多年之后,中国的政治气氛已经允许我进行这样一个课题的研究,有关项目也提供给我研究,还有贵人帮助。这些条件给我提供了一个完成此项学习的可能性。

注:作者Donia Zhang张晓东,节选自Courtyard Housing and Cultural Sustainability (《院落民居与中华文化可持续发展》) 一书的前言