海淀北三环外觉生寺参观

大钟寺对北京人来说是个耳熟能详的地名,对于有各类需求的人来说,大钟寺市场是人们常去的地方,特别是对海淀的人来说,大钟寺批发市场和南边儿的新发地一样齐名。

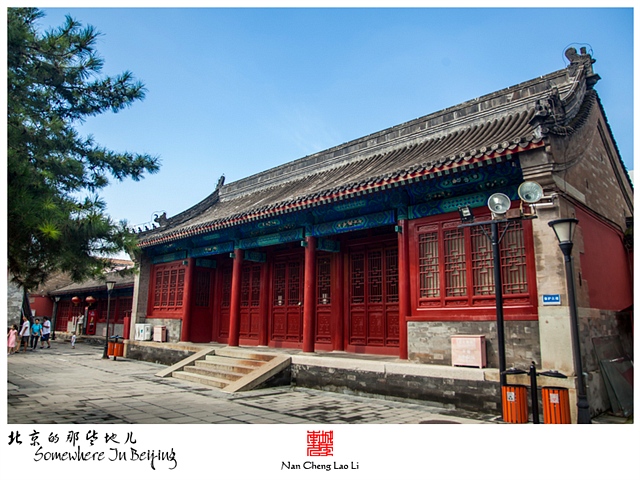

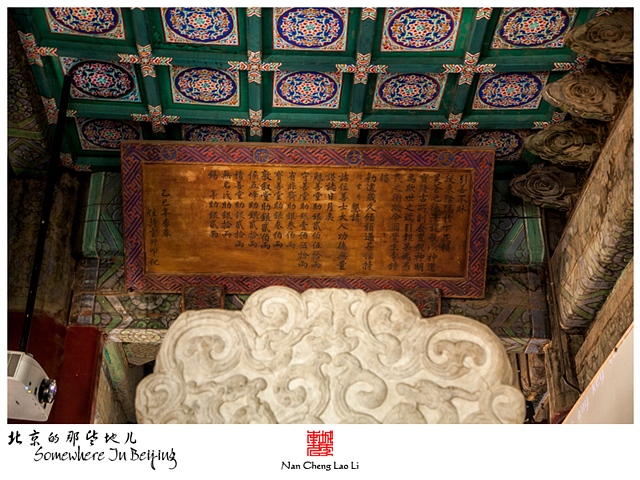

大钟寺原名觉生寺,所谓的大钟寺其实是因为寺内有一口永乐大钟而得名,民间因永乐大钟巨大,所以就叫上大钟寺了。觉生寺始建于清雍正十一年,由雍正帝下旨敕建,到雍正十二年冬天正式获赐名觉生寺,现时觉生寺山门的“敕建觉生寺”匾额乃由雍正帝御笔手书。根据雍正帝在雍正十二年所立的《敕建觉生寺碑文》记载,雍正帝选址西直门外曾家庄建寺,乃在于该处高朗干爽,林木佳茂,而且“右隔尘市之嚣,左绕山川之胜”,适宜用作“寂静清修之地”。该碑文又记载,雍正帝有云“以无觉之觉,觉不生之生,所谓觉生也”,是故雍正帝为寺庙取名觉生寺,希望借佛寺“振其大觉之道,达夫正觉之旨”。

觉生寺最初为皇家佛教寺庙,到乾隆八年,乾隆帝将位于万寿寺的永乐大钟移到觉生寺,大钟寺的名字就这么叫起来了。乾隆帝在位期间,曾多次亲赴觉生寺祈雨,至乾隆五十二年更下令辟觉生寺为祈雨场所之一,此后祈雨活动一至持续至清末。

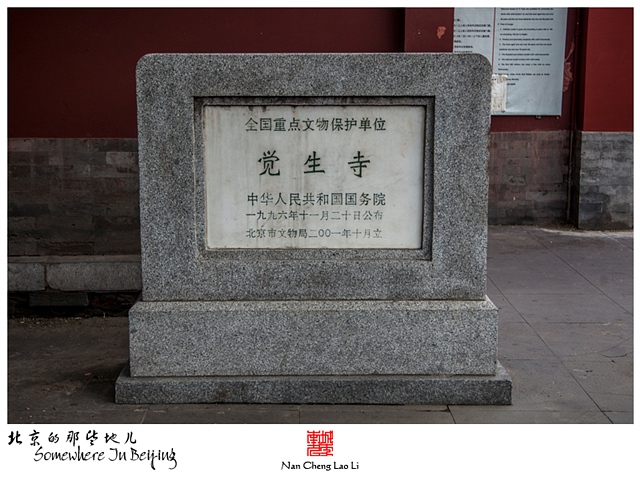

大钟寺曾在1957年10月28日被北京市公布为第一批市级文物保护单位。后来文化大革命完结后,大钟寺寺内建筑凄凉破败,极需维护,北京市政府遂于1980年2月批准成立大钟寺文物保管所,后又于1984年11月批准成立大钟寺古钟博物馆,开始对全寺展开修缮工程,终于在1985年10月正式开放,并举行了建馆典礼。在1996年,觉生寺获中华人民共和国国务院列入全国重点文物保护单位。

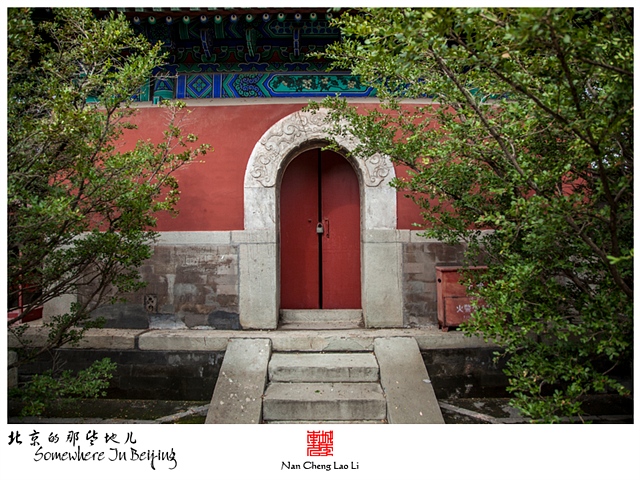

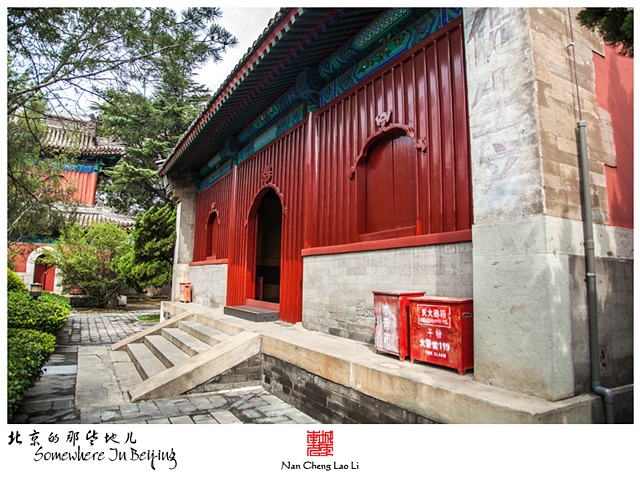

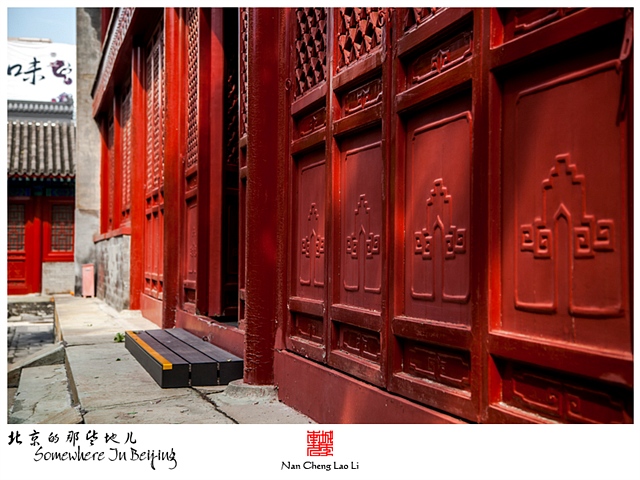

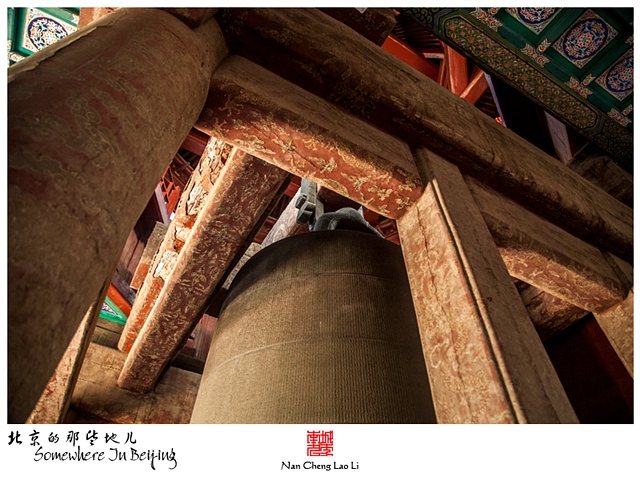

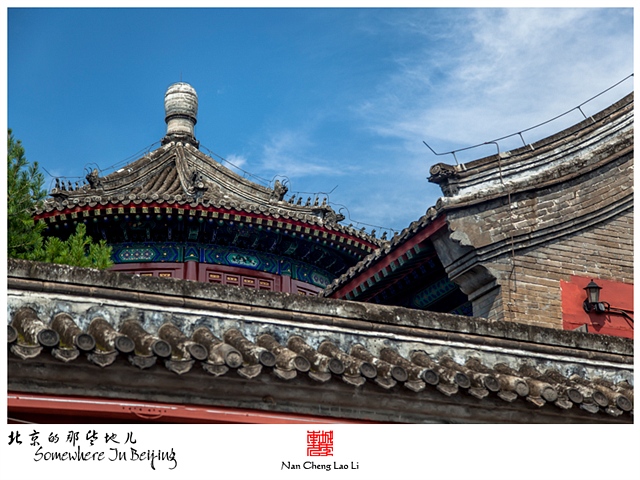

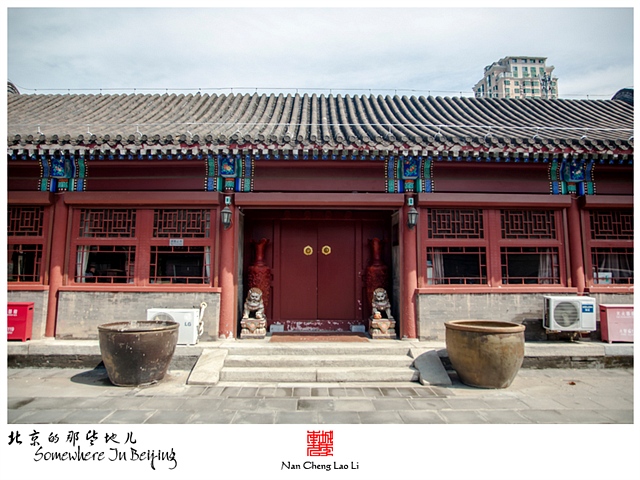

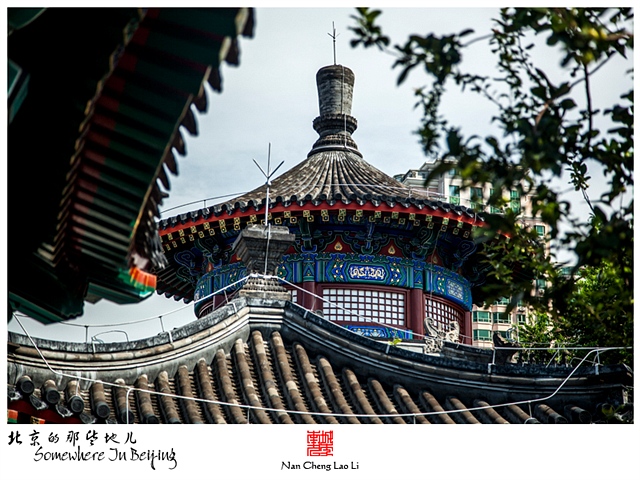

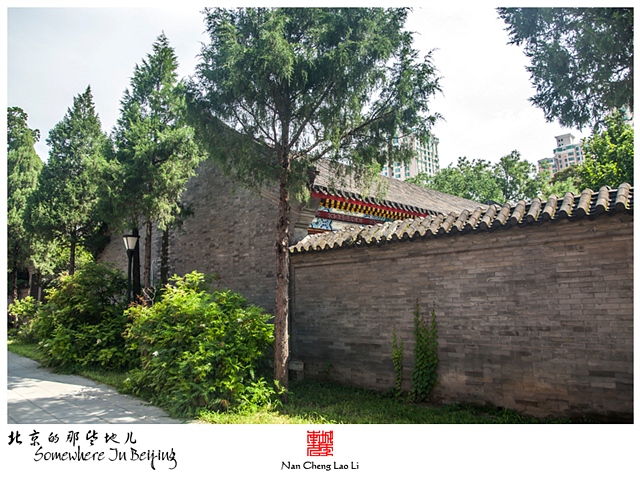

觉生寺坐北朝南,占地面积3.8公顷,原结构由南往北依次为照壁、山门、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、后殿、藏经楼、大钟楼和东西翼楼,另有六座配庑分布于两侧。寺内最具特色的核心建筑为大钟楼,立于巨大青石台基之上,两层,上层顶为圆形,下为方形,象征“天圆地方”,楼内两侧有楼梯盘旋而上,上层各面均设有窗户,透光性好,可使钟钮和钟身顶部十分清楚;悬钟的架子以粗大的木梁制成,8根主柱顶部向内倾斜,主柱上3根横梁巧妙地将力过度到主柱上,分摊到更多断面之上;钟下青石台基上砌有八角形散音池,池深70厘米,直径4米,距离钟口1米,既可减低钟架的高度,又可有很好的共鸣作用。

永乐大钟世称“钟王”。铸于明代永乐年间,至今已有五百多年历史。大钟通高6.94米,钟口直径3.3米,钟唇厚度220毫米,重约四十二吨。钟身内外铸满佛教名经。总计二十二万七千多字,书体为楷书,相传为当时的书法名家沈度手笔。《大英百科全书》将永乐大钟排在世界著名大钟的前列。大钟以铜为主,是采用无模铸造法一次铸成的,没有磨削加工的痕迹。

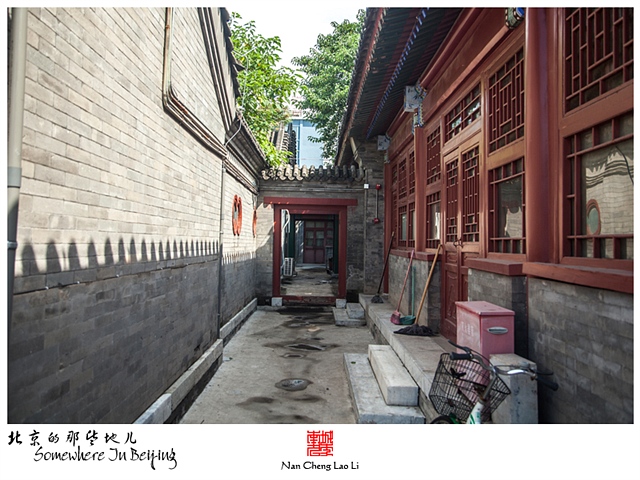

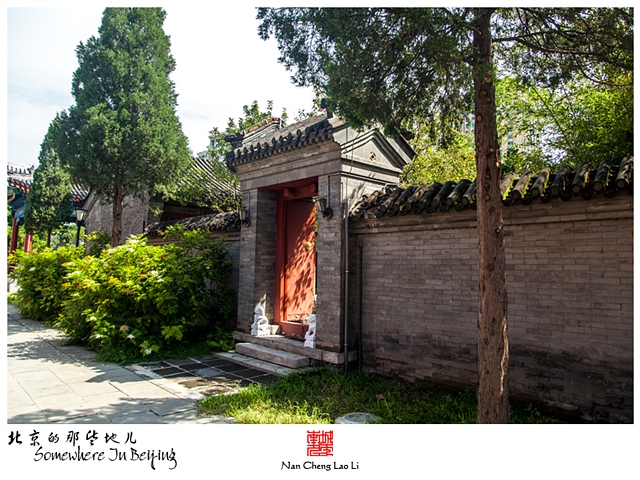

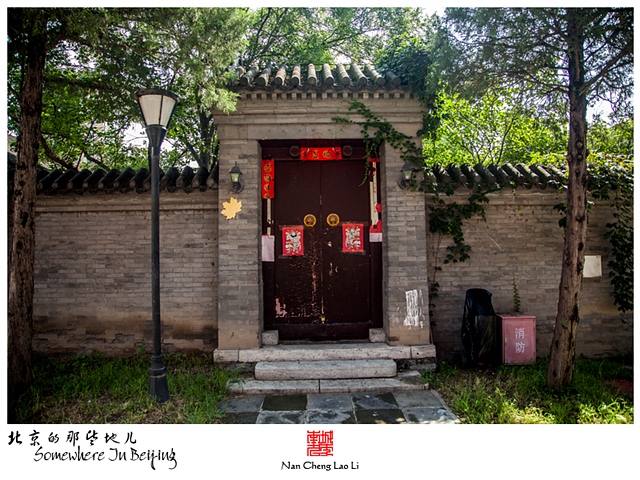

大钟寺目前西路建筑群已无,中路建筑群保存基本完整,东路建筑群部分拆毁,有部分改建,属于办公用房,不对外开放,独立的两座小院儿看着还不错,但没有开放,不能进入探访,感觉挺遗憾的。