菜市口胡同休宁会馆旧址

北京城的菜市口,没错,过去杀人的地方,在我的记忆中,菜市口原来是个丁字路口,最著名的标志性建筑就是菜市口百货商场,我们都亲戚地简称“菜百”。现在姥姥家使用的冰箱就是1999年从菜市口商场买的。另外在菜市口路南,有个红星厨具店,1996年我在这里买了把桑刀,当时的价格是75块钱,属于展品,质量要高于普通的卖品,是我一把一把挑的。这把的一直使用到现在,也快20年了。

菜市口紧邻红星厨具店有条南北走向的胡同,直通南横街,这条胡同就叫菜市口胡同,看似名字起的简单,其实这都是改过很多回的名字了。

菜市口在辽时代为外城,金代是光泰门街南口外,是金中都最东边。菜市口胡同成街于明代,当时因为这条街有不少制绳工匠居住,所以起名绳匠胡同,后来清朝的时候称过神仙胡同,后又因绳匠与丞相谐音相似,又改名丞相胡同,到了民国的时候,才正式命名丞相胡同。1965年北京整顿街巷地名的时候,可能因为丞相这个词源自封建王朝的官员,所以改名菜市口胡同。类似的更名还有东城的红星胡同,以前叫无量大人胡同。

菜市口在当年算是南城比较热闹的地方,除了老菜百外,还有不少国营门市部。我记得在红星厨具店旁边有个星海乐器专卖店,是个楼,现在应该还有,但挂的别的牌子。具体是那栋记不清了。另外丁字路口奔宣外大街,沿途各种商店也不少。1998年,我用自己的工资买了一台世嘉游戏机,就是跟菜市口路北,应该是现在的狮子店的一家小店买的。

菜市口胡同历史上住过的名人不少,比如曾国藩、左宗棠、徐乾学、毕沅、洪亮吉、李大钊、刘崇佑、秋瑾、龚自珍、刘光第、李石曾、蔡元培等。“五四”前夕著名报纸《晨钟报》设此路西。李大钊是《晨钟报》主编并住在此。另外北京最早的女学堂设此,秋瑾曾在此任教习。

按说这么一条历史悠久,人文荟萃的胡同应该完整地保留下来,可谁也没成想,2000年两广路拓宽,这条胡同没了。取而代之的是一条直通南二环的大马路,冠以菜市口大街的名称。这条大街的出现,毁掉的不仅仅是菜市口胡同,北半截、育新街、官菜园上街、自新路、永乐里等街道胡同都仅仅剩下沿街的几处老房,门牌上的地名标示这些曾经的地段儿还有那么一点儿残留。

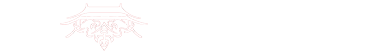

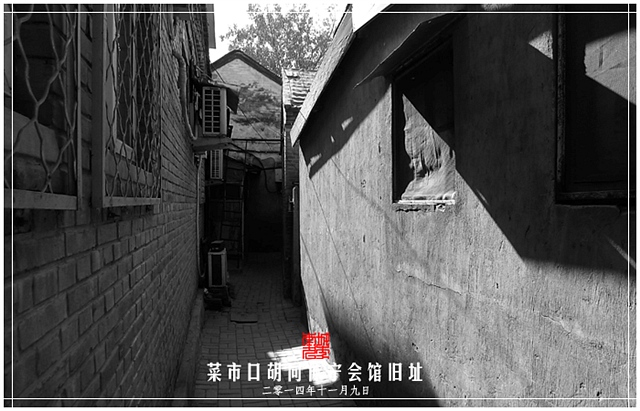

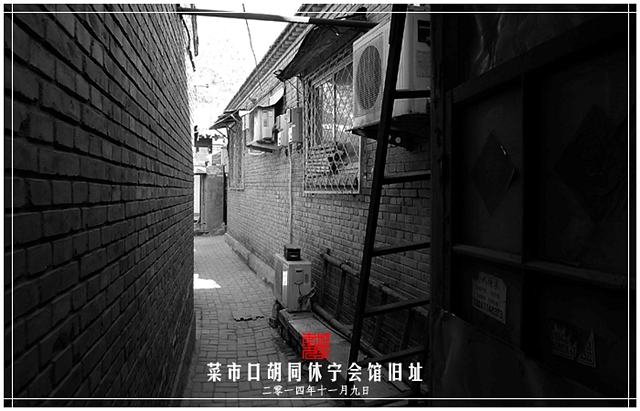

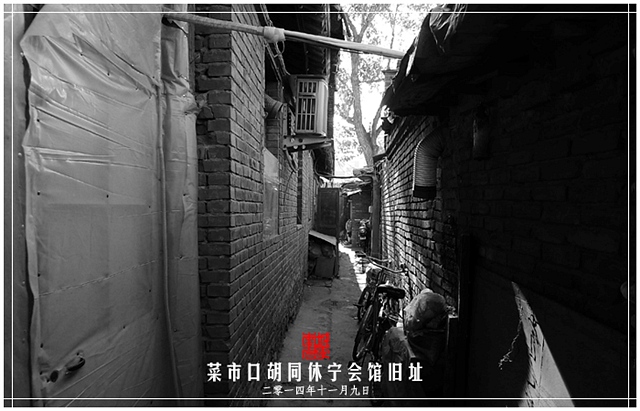

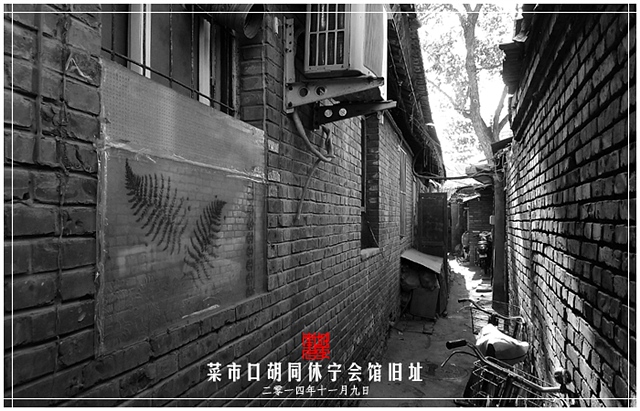

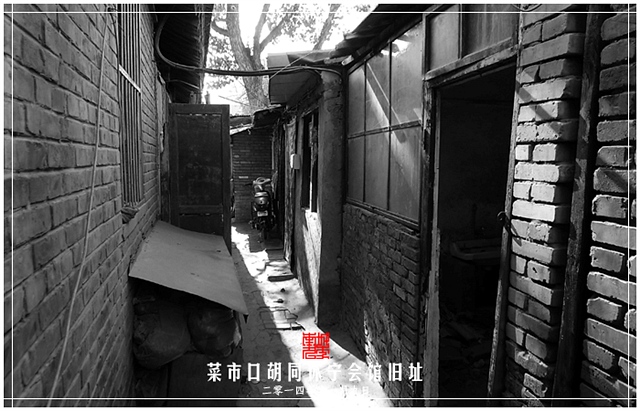

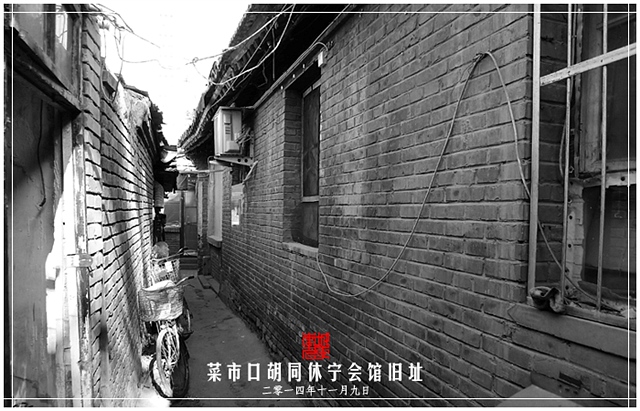

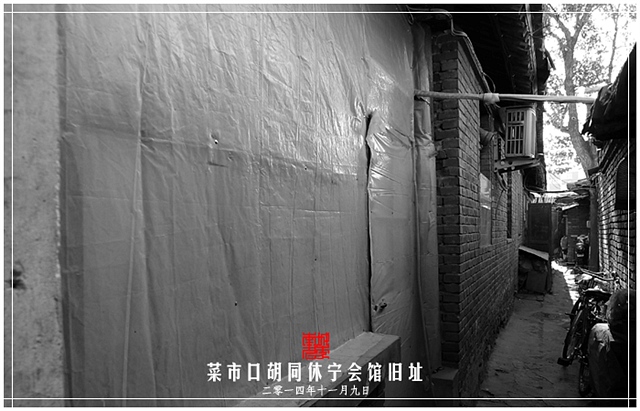

从北半截胡同残留的谭嗣同故居出来后,顺着路边下坡进入菜市口大街的便道,路东有那么一排平房,基本都是门脸房。这段就是菜市口胡同的残留,但完全看不出当年胡同的样子,院落已经遭到破坏。

目前菜市口胡同最显眼的院子是35号,院门是拆毁一部分远落后重新修的,很小,有两个门。这个院子里就是当时北京规模最大的会馆,休宁会馆旧址,可进院后发现,馆舍已经遭到严重破坏,面积已经减少了一半儿多,大部分老馆舍在拓建菜市口大街的时候被拆了。

休宁会馆的历史可以追溯到清乾隆十七年,工部尚书汪由敦创办,开馆于乾隆十八年。起初休宁会馆的馆址位于前门外长巷四条,在清光绪十一年的《京师坊巷志稿》中有休宁会馆曾在长巷四条的记述:“上、下四条胡同有岳阳、上新、新城、乐平、休宁、金溪、南昌诸会馆。旧有贵池、德兴、南雄诸会馆,今废”。

休宁会馆应该是于清末迁移至菜市口胡同,在清末的文献资料中显示,休宁会馆已在丞相胡同14号,但具体是什么时候迁移过来的,并无资料可考。

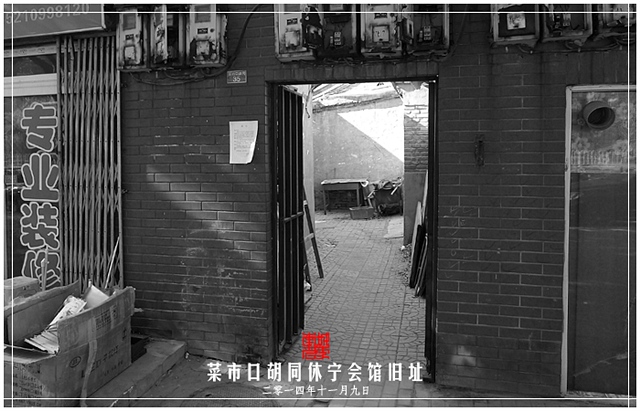

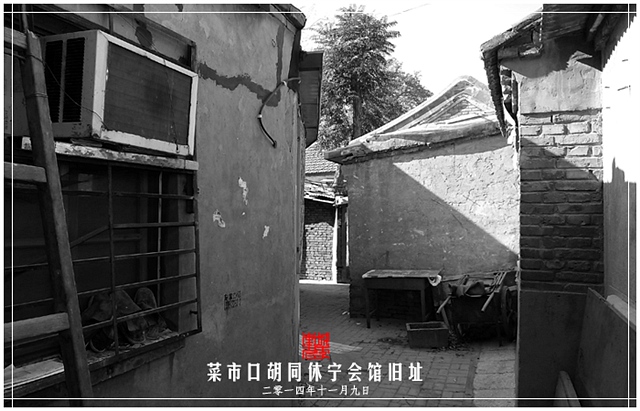

休宁会馆所迁菜市口胡同的院落原为明代相国许维桢的宅第,面积达九千多平方米,是一座徽派风格比较明显的砖木结构院落。在明清时代京师会馆中,休宁会馆较为著名,是所有安徽驻京会馆中最具特色、最有规模、所出状元最多的会馆,确定了休宁会馆的标准“试馆”特质。

清光绪六年进士、江南道监察御史李慈铭,曾在该馆的碧玲珑馆中宴请朝鲜使臣之后撰文,盛赞休宁会馆景物“颇有竹石,清池曲栏,重杨映之,为最佳处”。孔尚任的《桃花扇》曾在迁往菜市口后的休宁会馆碧山堂戏楼演出。据说,秋瑾曾经也在休宁会馆短住过。再顺便聊一下别的,安徽休宁有一种独特的美食,就是毛豆腐。在纪录片《舌尖上的中国》第一季第五集《转化的灵感》中,专门有对毛豆腐的介绍。

目前长巷四条正在拆迁中,休宁会馆原址已于去年6月左右拆毁,但馆内仍有部分房屋保留。据说正是因为拆墙的时候拆出两块乾隆年间的石碑,才最终确定了休宁会馆老馆的原址,并对东、西两座会馆的历史进行了一个衔接整理。

菜市口休宁会馆的现状我就不想多说什么了,史料所记载的模样我没发现,看见的只是一个没有院门的大杂院,里面破破烂烂的,仅剩一栋房屋为休宁会馆原馆舍,其他都是后建的。说实话,保留的价值已经不大了。在拓建菜市口大街的时候,路东的左宗棠故居都拆了,谁还在乎一个会馆啊。