海淀路火神庙旧址

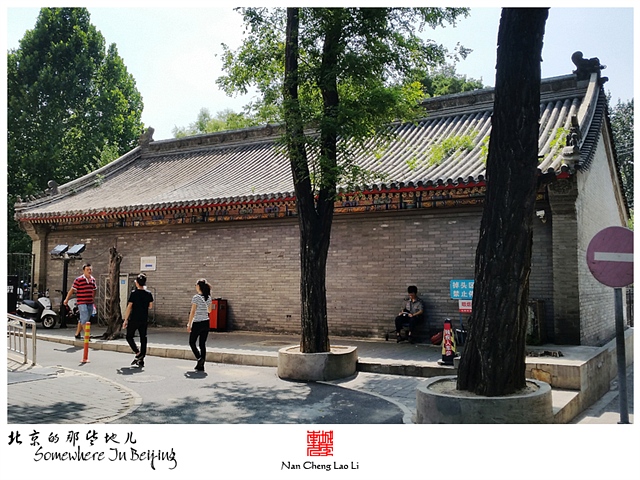

海淀区一名取自海淀镇,历史上的海淀镇是北京京郊西北最繁华的重镇,有几百年的历史。不过随着中关村广场的修建,这座古镇从历史上算是消失了,仅在高楼大厦和宽敞的街道上残留下来那么几座院落,暗示着当年这里的辉煌。

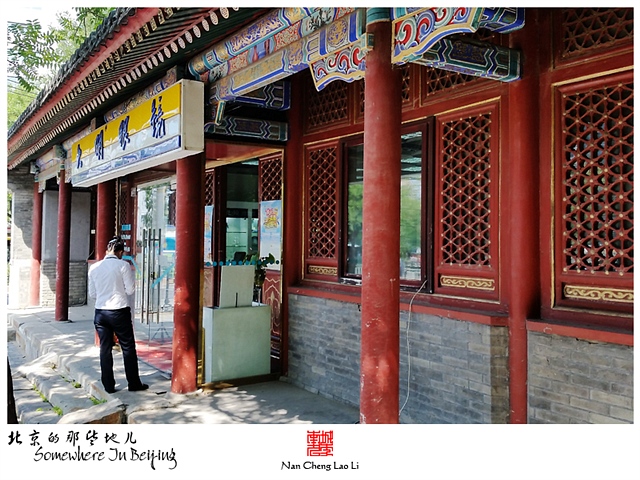

海淀区属于外城,不属于我重点收录对象,但如果有合适的机会,我也是不会放过的。当然了,对这片地区我多少还是有抵触的,因为这里都是好学生,知识分子多。本周头两天因为单位的电脑坏了,跑了两次位于颐和园路的硅谷。昨儿是抱去检查,说主板坏了,得等会儿了,索性就去北大那边转悠。今儿个是发现没声音,抱着过去检修,趁着这个机会我又跑出去,到马路对面的火神庙看了看。

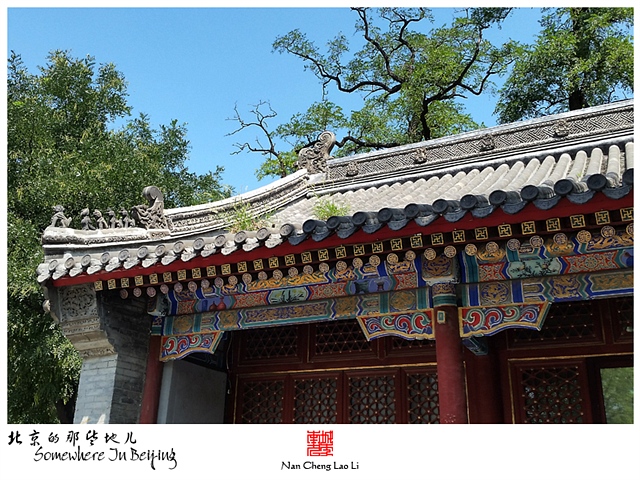

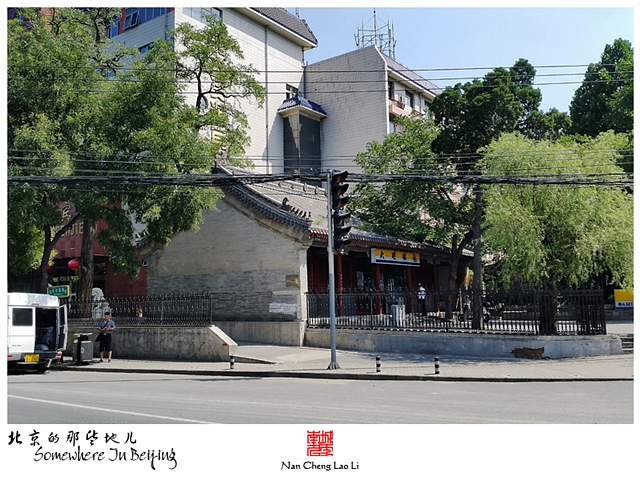

从去年第一次来硅谷修电脑的时候我就发现路口有个古建,不过很新,肯定是翻修过的,而且是家眼镜店。当时并没在意。昨儿去的时候发现上面有个海淀区文物普查的铁牌子,这才证实这里原来是文物。

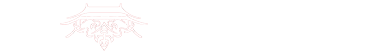

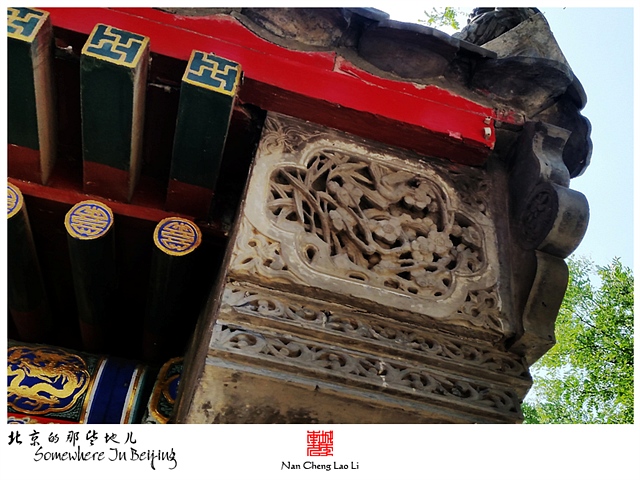

这个火神庙在海淀路,创建于清乾隆五十九年,主要是因为自清康熙中叶开始,在西郊兴建畅春园等皇家园林,海淀镇随之日渐繁荣兴盛,很多商家云集于此,多达百余家,但当时建筑多为砖木结构的平房,常有火灾之虞。为了祈求平安,合镇绅商集资兴建了这座庙宇,供奉火神,并“作为本镇海晏水会办公及存储救火器处所”。

海淀镇火神庙为道教庙宇,当年规模不是很大的,原有建筑分为前殿、正殿、后殿。据1928 年,北平特别市庙宇档案记载:火神庙东西长8.5 丈,南北4.5 丈,有房屋17 间,勾连搭6 间,廊子18 间,戏台一座。1954 年因修路,庙南部的戏台及大部分建筑已被拆除,现存的火神庙建筑仅有大殿五间,是火神庙的最后一进殿。

在火神庙大殿前的东侧空地上,有两块汉白玉石碑,其中一块碑是与火神庙有着兄弟般情意的清梵寺碑,当年清梵寺被拆毁后,这方碑流落于此几十年至今上面的依然大部清晰可辨,有对海淀镇情况很多写照。

历史上的海淀其实分为南海淀和北海淀,清康熙《畅春园记》云:“都城西直门外十二里曰海淀,淀有南有北。” 现在海淀镇的位置其实是南海淀位置,北海淀很早以前就因为建设不复存在了,大致位置在原畅春园和勺园的位置。其分界线现在唯一清晰可见的就是火神庙的建筑,因此,这座建筑对于海淀地域环境变迁、聚落衍变研究有着重要的意义。

因为是上班时间临时过去的,所以也没有准备,照片都是用手机拍的,石碑很遗憾没拍成,没电了。不过没关系,要想去也方便,找个借口电脑坏了我又过去了。