米市胡同康有为故居遗存

位于宣武区骡马市大街路南的米市胡同在宣武区算的上是一条非常有名的胡同。这条胡同北起骡马市大街,南到南横东街,路东连保安寺街和北大吉巷。米市胡同成街于明代,因当时这里有米粮集市,故而得名。自清代以来在此居住官僚、文人很多。如王崇简、王熙、潘世恩、潘祖荫、曹秀先、任兰枝、徐宝善等。这里多会馆,尤以建于道光二十四年的南海会馆著名,康有为长期在此居住。

“五四”运动著名刊物《每周评论》编辑部设在往南64号,原安徽径县会馆的房舍。李大钊、陈独秀、张申府在这里编辑许多抨击时局的文章。29号是老字号老便宜坊焖炉烤鸭的老店,闻名京城,顾客满堂。民国七年称冬之交李大钊邀请邓中夏、陈愚生、易克嶷、王光祈、毛泽东、赵世炎诸人来此议论少年中国学会,并欢送王光祈出国。在此留下足迹的还有吴虞、聂耳。聂耳几次到此为朋友饯行。曾经轰动京城的谭家莱现为北京饭店款待佳宾的名菜。其饭馆为47号。

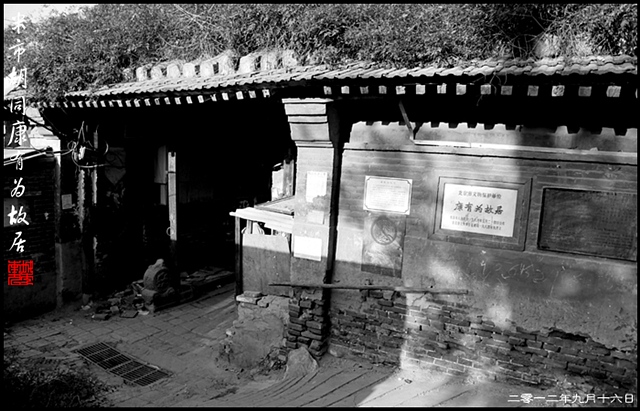

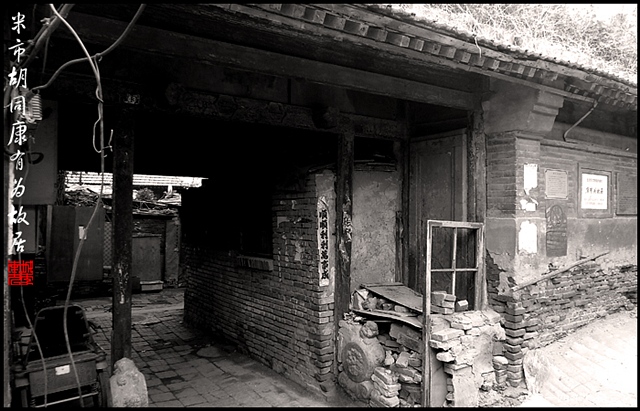

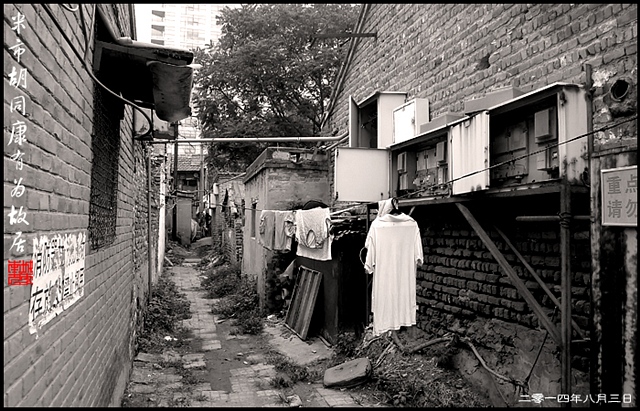

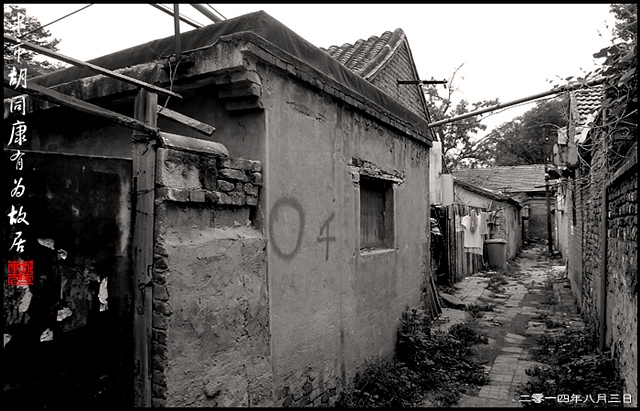

如今的米市胡同仅剩残留部分,无论从南横东街还是骡马市,都找不到进入胡同的入口,只能从菜市口大街一个偏门绕过废墟进入。前两年来这里拍片子,还能从骡马市进去,当时胡同基本上还算有一段儿保留,目前的米市胡同真可谓惨不忍睹,完全失去了历史风貌。今儿要聊的,就是著名的南海会馆,康有为故居。

康有为这个人就不用多说了,“戊戌变法”的主要人物之一,变法失败逃亡日本。

南海会馆是米市胡同43号,建于清道光四年,原为董文恪故第,由在京南海籍的官员筹资买下,后又购入一幢相邻的房舍。至光绪六年时,因海南县进京应试举人颇多,又购得南侧宅院,形成了由十三个小院组成的会馆大院。其中的“七树堂”,因有七棵古槐而得名,院内的西房便是康有为多次来京时居住的“汗漫舫”,这个名字是康有为起的。康有为把南海会馆想像成大海,自己的住房也似一舫,可在海中自由的漂浮。所谓“汗漫”,就是无拘无束、漫无边际的意思。十九世纪九十年代.这里成为爱国志士荟萃之地。康有为在这里创办过《万国公报》,后改名《中外纪文》,并亲自撰稿,宣传变法维新。他还写下了《上皇帝书》等重要文章及大量诗文。

对于极具历史价值的43号,如今的景象已破败不堪。2012年9月16日我来这里拍摄的时候,院内还相对整齐,还有不少居民在此居住。而两年以后,南院儿已经封死无法进入,而其他院落大多残破不全,整体状况比被半截胡同的谭嗣同故居还惨。目前米市胡同还牵扯多户居民未搬迁,暂时还不会拿43号开刀,就怕有一天居民都走了,胡同彻底拆迁了,会馆估计也就完全改造了。说是恢复历史原貌,但最终都会演变为私人会所,这样的例子不少,比如中山会馆,三晋会馆等。趁着现在还能进去,拍下最后的历史景象,虽然残破些,但都是百年以上的老房子,等翻新完了进不去不说,以前的东西也都没了。

本条记忆来自贡献者“南城老李1979”,该贡献者于2018年6月入驻本项目平台,参与记忆贡献,现已成为本项目的合作伙伴。