天坛建筑群之神乐署

上次介绍斋宫的时候说过,天坛里最神秘最吸引我的地方是神乐署。因为神乐署在我小时候并非游览区,而是大杂院,属于天坛外坛范畴,位于西门附近。那会儿我们都从北门进去,很少有游荡到西门的时候。

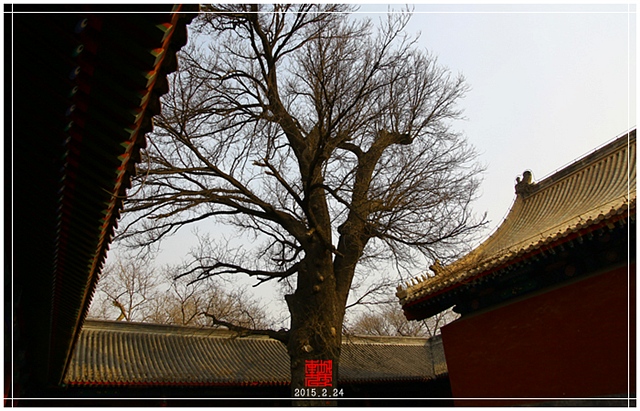

神乐署恢复工程大概是从2002年开始启动的,陆续迁走了里面的居民和单位,2004年左右,神乐署复原工程竣工,在原有残留的建筑基础上,按原来的格局,增建一些已经消失的建筑,最大程度地还原了整个神乐署。

神乐署始建于明朝永乐十八年。是管理祭天时演奏古乐的机关。明代叫神乐观,当时神乐观的乐舞官、舞生都由道士担任。明朝永乐十八年迁都北京时,有300名乐舞生随驾进北京,以后明代神乐观常保持有乐舞生600名左右。到嘉靖时乐舞生总人数达2200名。

清朝乾隆八年神乐观改称神乐所,乾隆二十年又改称为神乐署。设置官居正六品的署正一人,从八品的左右署丞各一人,还有正八品的协律郎五人,下面有乐生舞生近500人,这些乐团专门负责祭祀的演奏。平时也研究音乐,而神乐署的官员,北京百姓称他们为“假老道”。所谓假老道,就是指他们没有固定的身份。他们在神乐署内,是头戴花翎顶的清朝官员,离开天坛回到道观,他们又成了穿道袍的道士,晚宿私宅,换上便服,又是妻妾环侍,儿孙绕膝的富室缙绅。

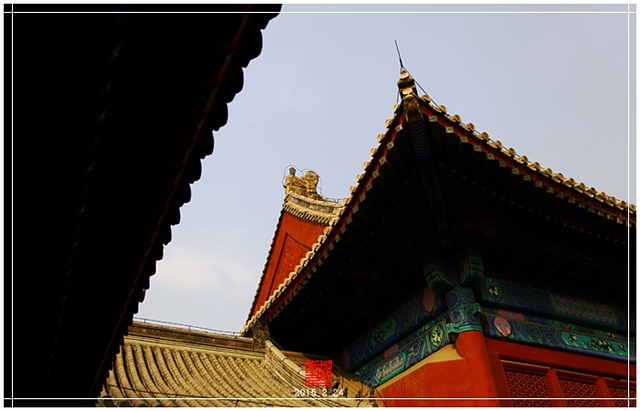

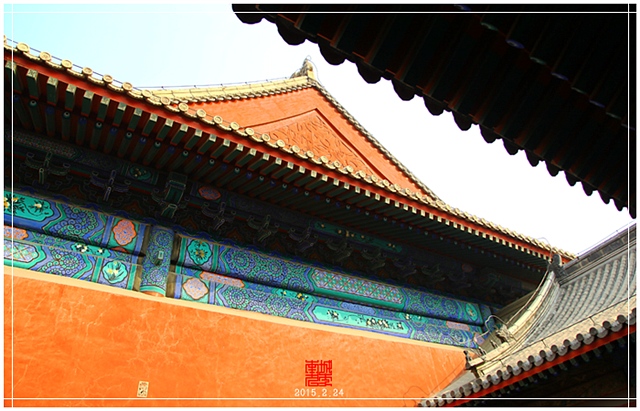

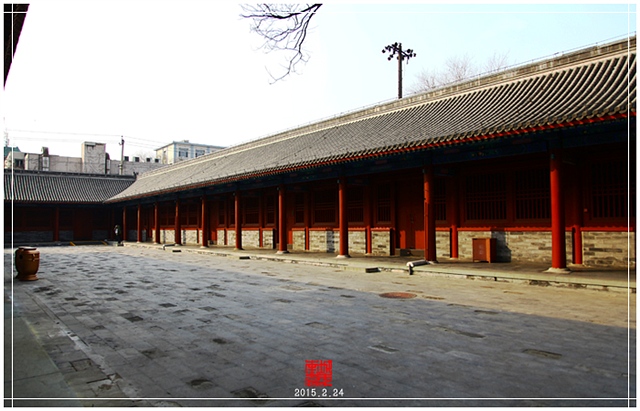

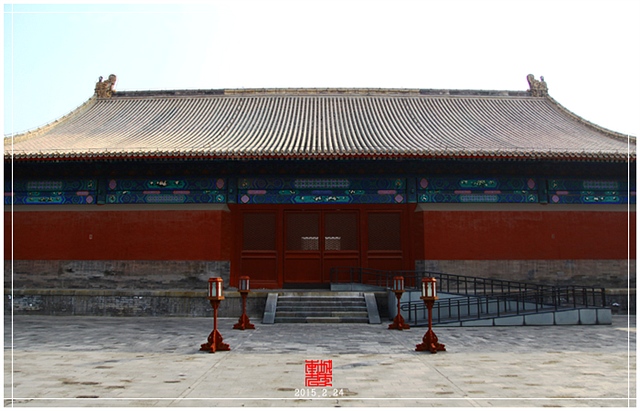

神乐署院内的太和殿,康熙十二年改名凝禧殿。五间大殿后面有七间小殿。另外,署内还设有奉祀堂、掌乐堂、协律堂、教师房、伶伦堂、穆佾所和收藏乐生冠服的库房23间,设施齐全,是一个培养宫廷乐舞生的学校。

神乐署建筑总平面呈东西长南北短的长方形,为两重殿宇的三进院落,神乐署大门朝东,前殿五开间,明称太和殿,清康熙年间改名为凝禧殿,用于排演祭祀大典;后殿七开间,原名玄武殿明末改称显佑殿,用于供奉玄武大帝以及诸乐神;殿后还有袍服库、典礼署、奉祀堂等建筑,东跨院由通赞房、恪恭堂、正伦堂、候公堂、穆佾所等建筑,西跨院有掌乐堂、协律堂、教师房、伶伦堂、昭佾所等建筑。据史料记载,天坛神乐署除了上述建筑之外还建有大量的茶棚、酒楼、药铺等建筑,在神乐署围墙内甚至还有一座关帝庙。

1900年庚子之变时八国联军驱散了署中人员,据神乐署为兵站,从此神乐署开始了衰败的历史。1914年袁世凯下令迁出了神乐署中所有药铺,此后林艺试验场、燕乐研究院、传染病医院、中央防疫处、生物制作所等机构先后占用神乐署作为办公地点。

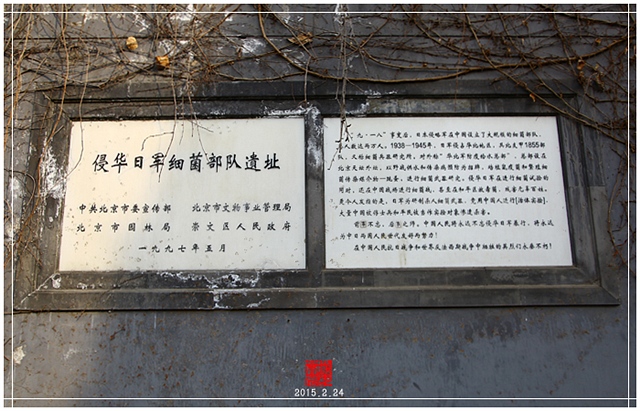

下面说到重点,1937年抗日战争爆发后,日本731部队下属的北支甲1855部队将司令部设在署中,并在这里进行细菌战的实验与生产。当时在北京的日军细菌部队有三个据点儿。研制细菌战剂的是协和医院,在介绍协和医院建筑群的时候已经说过了。生产细菌战剂的就是天坛神乐署,可能是因为和二战有关,所以天坛神乐署成为了我最感兴趣的地方。而存放细菌战剂资料的地方位于文津街的北平国立图书馆,那里将在以后做介绍。

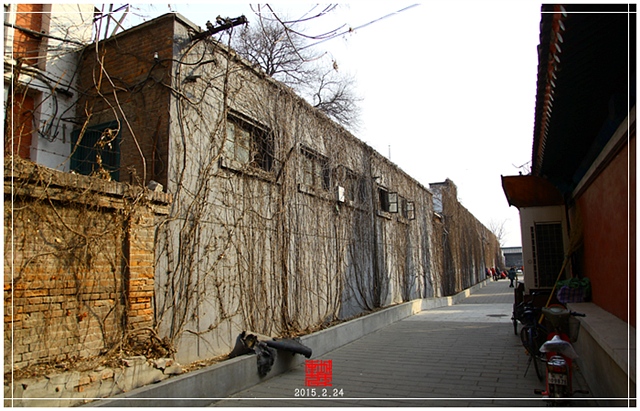

在游览神乐署的时候,我也走访过工作人员和遛弯的周边居民,向他们打听当年1855部队的旧址具体在什么地方。其实除了神乐署外,天坛医院一部分、食品检验所一部分包括口腔医院的部分地段当年都属于1855部队管辖。至于生产细菌战剂的工厂,早就没有了。仅留下一堵高墙,上面专门有碑记,记载了日军侵华的罪行。